Bücher

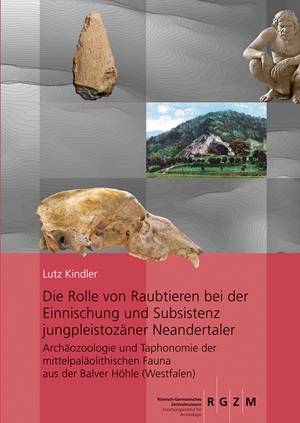

Die Rolle von Raubtieren bei der Einnischung und Subsistenz jungpleistozäner Neandertaler: Archäozoologie und Taphonomie der mittelpaläolithischen Fauna aus der Balver Höhle (Westfalen)

Die Balver Höhle ist eine der größten und bekanntesten Fundstellen aus der Zeit der Neandertaler in Deutschland. Das Buch präsentiert erstmalig die Ergebnisse einer intensiven archäozoologischen und taphonomischen Studie der Tierreste der letzten großflächigen Ausgrabungen im Jahre 1939.

Im Zentrum steht das Verhältnis zwischen Neandertalern und ihren Konkurrenten, den großen Raubtieren. Die Fauna erschließt das intensive Erbeuten von Höhlenbären in ihrem Winterversteck. Neandertaler hatten sich aber auch mit anderen Raubtieren um den Zugang zur Höhle zu streiten. Das Einbringen von Jagdwild in die Höhle und die Verwendung von Knochen zur Herstellung von Werkzeugen erlauben nähere Einblicke in die Landschaftsnutzung der Neandertaler.

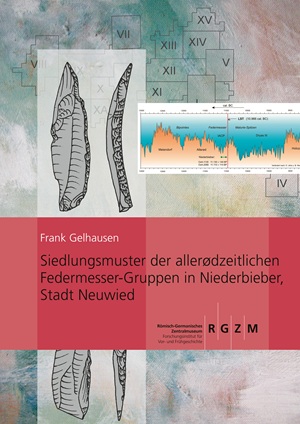

Siedlungsmuster der allerødzeitlichen Federmessergruppen in Niederbieber, Stadt Neuwied

Der Ausbruch des Laacher See-Vulkans um 11000 v. Chr. hat mit einer mächtigen Bimsdecke die Landschaft am Mittelrhein versiegelt. In einer unvergleichlichen Momentaufnahme blieben so das Geländerelief, die Reste von Vegetation und Fauna erhalten, dazu viele Hinweise auf die Nutzung der Region durch den Menschen.

Der Fundplatz Niederbieber ist dabei für archäologische Untersuchungen von herausragender Bedeutung. Hier konnte auf einer ca. 1000 m2 großen Fläche eine beträchtliche Zahl von Fundkonzentrationen freigelegt werden, die Einblick in die sonst kaum zu fassenden Siedlungsprozesse der späteiszeitlichen Federmesser-Gruppen ermöglichen.

Der Autor hat in seinem Buch die Funde und Befunde des zentralen Flächenteils von Niederbieber analysiert. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen liefern neue Erkenntnisse über die vor Ort ausgeführten Tätigkeiten, die Belegungsdauer der Fundkonzentration sowie die Lebensweise der Menschen am Ende der Eiszeit.

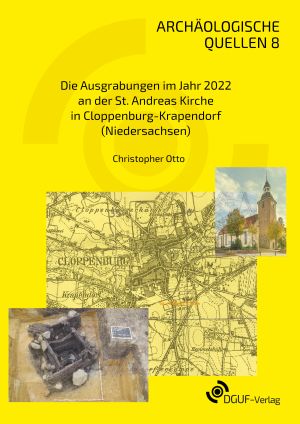

Die Ausgrabungen im Jahr 2022 an der St. Andreas Kirche in Cloppenburg-Krapendorf (Niedersachsen)

In der niedersächsischen Stadt Cloppenburg wurden an der ältesten Kirche der Stadt, der St. Andreas Kirche im Ortsteil Krapendorf, umfangreiche archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Hierbei wurden über 200 vorwiegend neuzeitliche Gräber aus dem Randbereich des ehemaligen Kirchhofs erforscht. Daneben wurden diverse Gebäudestrukturen entdeckt, die zu Wohngebäuden direkt an der Kirche gehörten. Eines dieser Gebäude war das Dienstgebäude des Kaplans von St. Andreas. Zudem wurde um die Kirche ein komplexes Wegenetz verschiedener Zeitstellungen dokumentiert.

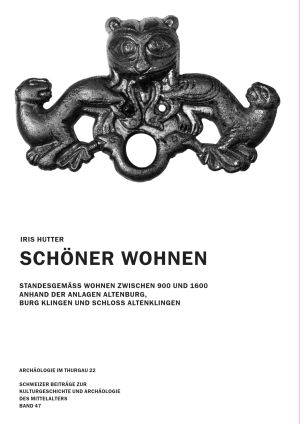

Schöner Wohnen: Standesgemäss Wohnen zwischen 900 und 1600 anhand der Anlagen Altenburg, Burg Klingen und Schloss Altenklingen

Der Thurgau ist reich an Burg- und Schlossanlagen auf Grund der kleinteiligen und wiederholt wechselnden Herrschaftsverhältnisse in der Region. Diese Burgendichte ermöglicht weiterführende Forschungsfragen zu Wohnsituationen der privilegierten Elite, dem sogenannten Adel. Dazu archäologisch und bauarchäologisch untersucht und ausgewertet wurden die drei Anlagen Ruine Altenburg, Burg Klingen und Schloss Altenklingen, die sich nahe beieinander in der Region Märstetten befinden. Sie geben Einblicke in die Wohnbedürfnisse und Baumöglichkeiten ihrer Besitzerinnen und Besitzer in ihren unterschiedlichen Erbauungszeiten. Besonderes Augenmerk lag auf den Aspekten Repräsentation, bemerkenswerte Baulösungen, Wehrhaftigkeit und religiöse Selbstdarstellung. Es ist zudem gelungen, die Burg Klingen zu lokalisieren und die drei Anlagen erstmals in einem Forschungskontext einzubinden.

Burgen im Fels: Eine Untersuchung der mittelalterlichen Höhlen-, Grotten- und Balmburgen der Schweiz

Das Buch umfasst drei Teile. Der erste ist ein Katalog der Höhlungsburgen der Schweiz. Die meisten davon befinden sich in den Alpenkantonen Tessin und Wallis, vereinzelte Felsburgen sind auf die Kantone Graubünden, Solothurn, Bern, St. Gallen, Baselland, Nidwalden und Waadt verteilt. Ein Blick ins benachbarte Ausland (Frankreich, Italien, Österreich) erfasst vier Objekte. In dieser Materialsammlung, zu der auch Kleinfunde und der Publikation beigelegte Aufnahmepläne gehören, werden die Burgen nach formalen Gesichtspunkten beschrieben. Bei den «Burgen im Fels» unterscheidet man definitorisch 1. die Höhlenburg, wenn die Naturform so beschaffen ist, dass eine einfache gerade Abschlussmauer genügt, um den Bau zu schliessen, 2. die Grottenburg, wenn die Naturform im Grundriss markant zurückweicht und ein oder zwei Seitenwände nötig sind, 3. die Balmburg, wenn die Naturform neben dem oberen Abschluss wesentlich nur eine Wandfläche zur Verfügung stellt. Im französischsprachigen Wallis zirkulieren für Höhlungen im Berge die Bezeichnungen grotte, caverne, scex (lat. saxum= Fels) sowie keltischen Ursprungs balma (Balmen) oder barma.

Im zweiten Teil werden die Bauten eingehend besprochen und analysierende Baubeschreibungen vorgelegt.

Im dritten Abschnitt werden die Burgen in ihren kulturgeschichtlichen, politischen wie geografischen Kontext gestellt. Peter Kaiser zeigt anhand der Walliser Felsenburgen überzeugend auf, dass volkskundliche Fragestellungen wie mündliche Überlieferungen die archäologischen Kenntnisse sinnvoll ergänzen.

Die Erforschung von Höhlenburgen in unzugänglichem alpinem Gelände stellt die Forscher vor sportliche Herausforderungen und erfordert Kenntnis des Bergsteigens und solider Klettertechnik.

Antiquity in Progress:: Intermedial Presences of Ancient Mediterranean Cultures in the Modern World

Ziel des vorliegenden interdisziplinären Sammelbandes ist es, der Gegenwart antiker Mythen und Ideen in der Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts nachzuspüren. Zehn Fallstudien, die sich mit so unterschiedlichen Genres wie Theater-Produktionen, Pop-Musik oder Fotografie beschäftigen, werden umrahmt von zwei theoretischen Betrachtungen.

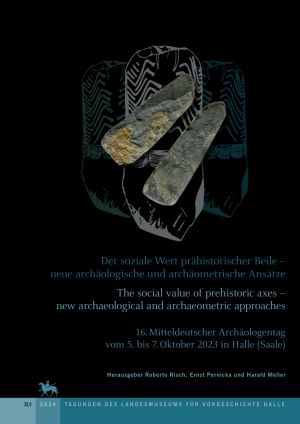

Der soziale Wert prähistorischer Beile: neue archäologische und archäometrische Ansätze /The social value of prehistoric axes –new archaeological and archaeometric approaches: 16. Mitteldeutscher Archäologentagvom 5. bis 7. Oktober 2023 in Halle (Saale) / 16th Archaeological Conference of Central German October 5–7, 2023 in Halle (Saale)

Welchen Wert hatten Beile und Äxte in prähistorischen Gesellschaften – waren sie Werkzeug, Waffe, Tauschmittel oder Statussymbol? Der vorliegende Band umfasst neben Untersuchungen zu Rohstoffvorkommen und Materialanalysen auch die wirtschaftlichen und sozialen Fragen, die mit Ressourcenmanagement, Produktions- und Distributionsprozessen einhergehen. Wo wurden und wer hat die Rohmaterialien abgebaut und die Produkte hergestellt und wie waren die Handelsnetzwerke organisiert? Die Beiträge stellen europaweite Studien verschiedener Mikro- und Makroregionen vom Neolithikum bis zum Ende der Bronzezeit vor und widmen sich jeweils einem oder mehreren Aspekten dieses umfangreichen Themas.

Cursus studiorum: Festschrift für Günther Schörner zum 65. Geburtstag

Diese Festschrift umfasst Beiträge zu den primären Forschungsschwerpunkten des Klassischen Archäologen Günther Schörner: Siedlungs- und Landschaftsarchäologie, Skulptur, Bauornamentik und Ikonographie, Religion und materielle Kultur. Dabei reicht der chronologische Rahmen von der geometrischen Zeit bis zur Gegenwart, der geographische von Spanien bis in den Nahen Osten. Damit wird Bezug genommen auf das umfangreiche wissenschaftliche Schaffen des Jubilars, welches ihn einem lebenslangen Cursus studiorum gleich an verschiedene Universitäten und in zahlreiche Länder mit archäologischen Hinterlassenschaften der griechisch-römischen Antike führte.

Die römischen Gläser aus Bonn

Dieser Bestandskatalog der römischen Gläser im damaligen Rheinischen Landesmuseum Bonn (heute LVR-Landesmuseum) erfasst alle bis 1988 im Stadtgebiet von Bonn gefundenen römischen Glasgefäße und Gefäßbruchstücke, die sich ihrer Form nach identifizieren lassen.

Handwerkervereine im griechischen Osten des Imperium Romanum

Die Autorin untersucht Belege für Handwerkervereine im griechischen Osten während der gesamten römischen Kaiserzeit. Herangezogen werden dazu v.a. epigraphische und papyrologische Quellen.

Die anonyme medizinische Rezeptsammlung im Codex Laur. Plut. 75.3

Der Laur. Plut. 75.3 ist ein medizinischer Codex. Zwischen den ff. 33v und 229r findet man Arzneimittelvorschriften eines anonymen Verfassers. Die Rezepte sind nach dem griechischen Alphabet in Abschnitte und Kapitel unterteilt. Die Unregelmäßigkeiten deuten auf eine frühe Fassung aus dem späten 6. oder frühen 7. Jh. hin. Die Mehrheit der Rezepte treten hier zum ersten Mal auf und die Mehrzahl ist später fast ausschließlich im Dynameron des Nikolaos Myrepsos aus dem 13. Jh. wiederzufinden. Dieser anonyme medizinische Text, der hier zum ersten Mal ediert wird, ist als eine der Stufen der Entwicklungsgeschichte der Rezeptsammlungen und vor allem als die Hauptquelle des Myrepsos anzusehen.

PIA 1. Bericht des Pilotprojekts Inwertsetzung Ausgrabungen

Das „Pilotprojekt Inwertsetzung Ausgrabungen“ (PIA) entwickelt Methoden und Standards für die effiziente Aufbereitung und zeitnahe Publikation von Rettungsgrabungen. Der erste PIA-Band enthält mehrere Beiträge zu einer großflächigen Ausgrabung in Cleebronn (Lkr. Heilbronn) mit Siedlungsbefunden und Bestattungen aus dem Mittelneolithikum, der Urnenfelderzeit, der Latènezeit sowie dem Früh- und Hochmittelalter. Spektakuläre Befunde und Funde erbrachte die Ausgrabung von zwei Latrinen und einem Brunnen im römischen vicus von Sindelfingen (Lkr. Böblingen). Eine Einführung zu den Zielen und Methoden des Pilotprojekts und ein Überblick zu den Rettungsgrabungen des Jahres 2023 runden den Band ab.

Zugehörige Forschungsdaten hier.

Cultural Landscapes as Resource for the Revitalization of Cultural Heritage and a Sustainable Regional Development

Die insgesamt dreizehn Reflexionspapiere dieses Sammelbands bieten eine zugängliche und spannende Lektüre zum Thema Kulturlandschaft(en) und ihres Erbes als Ressource für regionale Entwicklung. Sie entstanden zwischen 2020 und 2023 im Rahmen der Flagship Initiative „Transforming Cultural Heritage“ der Universität Heidelberg. Die Beiträge bringen „klassische“ Disziplinen der Kulturerbe-Forschung wie Archäologie und Geschichte in einen lebendigen und fruchtbaren Dialog mit den Sozialwissenschaften, Area Studies und praktischer Denkmalpflege. Diskutiert werden unter anderem der Umgang mit lokalem Wissen sowie eine stärker gemeinschaftsorientierte Landschaftspflege in Europa und Asien.

A Second Gaze: Intertextuality and Transient Meaning in Roman Texts and Objects

In diesem Tagungsband werden die unterschiedlichen Bedeutungen erkundet, die römische Texte und Bilder durch Referenzen auf andere Texte, Bilder, Erfahrungen und performative Rahmungen erhalten können. In sechzehn Beiträgen bringen Forschende aus der Klassischen Philologie und der Archäologie dazu die Methodiken ihrer jeweiligen Disziplinen ein. Die Autoren nutzen dafür etablierte Konzepte der Text- und Bildwissenschaft wie Intertextualität, Paratextualität oder Reframing, um generelle Mechanismen von Wahrnehmung und Kreativität aufzudecken. Der Band geht mit einer transdisziplinären Ausrichtung über die traditionellen Grenzen der akademischen Disziplinen hinaus, indem er sowohl die textuelle als auch die visuelle Welt in den Blick nimmt.

[Der Band ist der erste Band der Reihe "Created World", die bei verschiedenen Verlagen erscheinen wird.]

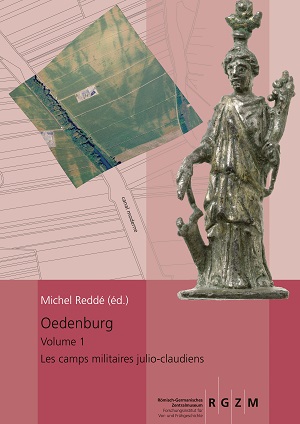

Oedenburg: Volume 1: Les camps militaires julio-claudiens

Der erste Band der Abschlusspublikation befasst sich mit der Analyse der Architektur und der historischen Bedeutung des römischen Lagers, das unter Tiberius an der Grenze des Reiches errichtet wurde, bevor es unter Claudius wieder aufgebaut und nach der Eroberung des Dekumatenlandes (agri decumates) verlassen wurde.

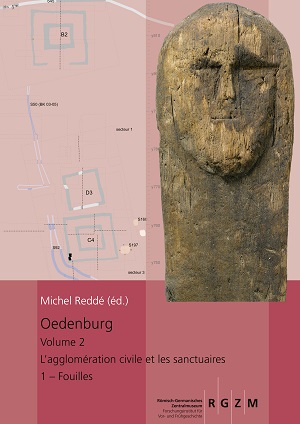

Oedenburg: Volume 2: L’agglomération civile et les sanctuaires 1 – Fouilles

Der zweite Teil über die Ausgrabungen in Oedenburg stellt die Untersuchungen auf unterschiedlichen Gebieten der Zivilsiedlung dar. Die Vielfalt der ergrabenen Zonen sowie eine sehr großflächige geomagnetische Prospektion erlauben, einen räumlichen Ansatz der zivilen Agglomeration vorzulegen sowie ihren chronologischen Ablauf und das Niveau der materiellen Entwicklung zu bewerten.

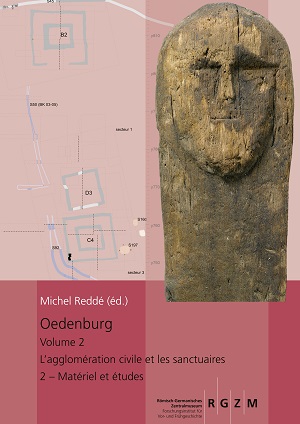

Oedenburg: Volume 2: L’agglomération civile et les sanctuaires 2 – Matériel et études

Der zweite Teil über die Ausgrabungen in Oedenburg stellt die Untersuchungen auf unterschiedlichen Gebieten der Zivilsiedlung dar. Die Vielfalt der ergrabenen Zonen sowie eine sehr großflächige geomagnetische Prospektion erlauben, einen räumlichen Ansatz der zivilen Agglomeration vorzulegen sowie ihren chronologischen Ablauf und das Niveau der materiellen Entwicklung zu bewerten.

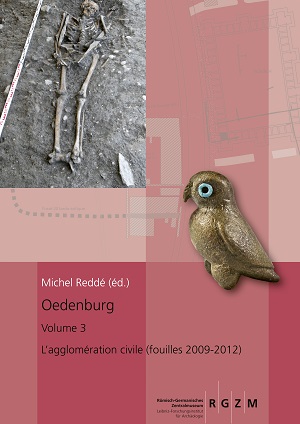

Oedenburg: Volume 3: L’agglomération civile (fouilles 2009-2012)

Der dritte Band der Grabungspublikation von Oedenburg analysiert zwei zivile Siedlungsareale in der Nähe des valentinianischen Kastells Altkirch, mit einer Besiedlungsstratigraphie von der tiberischen Zeit bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts mit einer Unterbrechung von etwa 50 Jahren ab etwa 270/280. Er enthält außerdem Studien zur Keramik, zu den Münzen, den merowingischen Waffen sowie zu Metallwerkstätten, Palynologie, Archäobotanik und Fauna.

Sexual Rivalry in Petronius’ Satyrica: A Study on Comic Elements and Narrative Technique

Wenn Petrons Satyrica heute auf den Markt kämen, würden wir unseren Kindern davon abraten. Denn aus heutiger Sicht ist das Buch ein Manifest der toxischen Männlichkeit. Männer in Machtpositionen behandeln andere als bloße Sexobjekte und betrachten sexuelle Erniedrigung, Ausbeutung und Gewalt als nichtige Lappalien. Und dennoch: Setzen wir die Satyrica in ihren ursprünglichen literarischen und soziohistorischen Kontext, helfen sie die Widersprüche der Antike sowie unserer Gegenwart zu erkennen.

Merowingerzeit am Niederrhein: Die frühmittelalterlichen Funde aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Kreis Heinsberg

Die frühmittelalterlichen Grabfunde vom Niederrhein werden umfassend und vollständig (Stand 1988) vorgelegt. Auf Basis einer neuen Typologie erfolgen belegungschronologische Analysen aller geeigneten Gräberfelder: Krefeld-Gellep, Köln-Junkersdorf, Köln-Müngersdorf, Düsseldorf-Stockum und Duisburg-Walsum. Es folgt eine Seriation / Korrespondenzanalyse aller geeigneten Männergräber (316 Gräber, 158 Typen) und Frauengräber (215 Gräber, 124 Typen). Die Synthese beider methodischen Ansätze ergibt eine neue Chronologie, die mit 12 Phasen den Zeitraum 400 – 740 n.Chr. abdeckt und auch über den Niederrhein hinaus anwendbar ist. Weitere Analysen betreffen Xanten-St.Viktor und Rill.

Gesture, Stance, and Movement: Communicating Bodies in the Aegean Bronze Age. Acts of the International Conference at the University of Heidelberg, 11–13 November 2021

Gesten, Haltung und Mimik sind zentral für die Vermittlung von Bedeutung durch Handlung und körperliche Kommunikation. In Bildwerken stellen sie aktive oder kommunikative Aspekte der Figuren dar und setzen sie in kohärenten Erzählungen zueinander in Beziehung. Gerade in der Erforschung von Gesellschaften mit einem begrenzten Korpus entzifferter Texte, wie jenen der Ägäis vom Neolithikum bis zur Spätbronzezeit, ist dies für das Verständnis antiker Sinnzusammenhänge besonders wichtig. Der aus einer Heidelberger Tagung von 2021 hervorgegangene Band befasst sich in 29 Beiträgen mit alten Hypothesen und neuen Interpretationsansätzen zur ‚Körpersprache‘ im minoischen Kreta und im mykenischen Griechenland.

Spätantike Statuenbasen aus kaiserzeitlichen Grabdenkmälern: Antike Wiederverwendung zwischen Recycling und Upcycling

Ziel dieser Studie ist es, all jene Statuenbasen in Italien zu identifizieren, die aufgrund ihrer Inschrift in die Spätantike datiert werden, die jedoch in Wirklichkeit wiederverwendete Grabdenkmäler sind. Im Falle des zusätzlichen Vorhandenseins einer früheren Grabinschrift auf demselben Stein ist dies eindeutig nachweisbar. Durch die erstmalige Überprüfung spätantiker Statuenbasen nach formalen Kriterien lassen sich noch viele weitere identifizieren, auf die dieser Sachverhalt zutrifft. Anschließende Überlegungen aus verschiedenen Blickwinkeln, unter anderem zu den unterschiedlichsten Formen antiker Wiederverwendung, dienen der umfassenden Einordnung dieses erstmals definierten Phänomens.

Siedlungen der Bandkeramik bei Königshoven

Auf Grundlage von fast 40 Jahren archäologischer Feldforschung im Vorfeld des Braunkohletagebaus Garzweiler wertet die mehrfach preisgekrönte Promotionsschrift 15 Siedlungen der ersten Bauern im Rheinland aus. Im Fokus stehen die Siedlungsentwicklung und -strukturen, die u. a. Modellrechnungen zur Landnutzung ermöglichen. Weitere wirtschaftliche und soziale Aspekte werden in der Arbeit – ausgehend vom archäologischen Fundgut – mit Verfahren der sozialen Netzwerkanalyse untersucht. Diese lassen Veränderungen der Strukturen innerhalb der frühbäuerlichen Gesellschaft – also sozialen Wandel – erkennen, der mitentscheidend für ihr Ende war.

Die Stadt Münster: Die Hörsterstraße in ihrem archäologischen und historischen Kontext

Die Hörsterstraße in Münster ist seit dem 12. Jahrhundert Teil der Stadtgeschichte. Abseits der großen Bürgerhäuser tritt hier ein Wohnquartier in den Fokus der archäologischen und historischen Untersuchungen, in dem Menschen aller gesellschaftlichen Schichten lebten.

Einschneidende Ereignisse wie die Zerstörung im Siebenjährigen Krieg und der folgende Wiederaufbau lassen sich auch im archäologischen Befund nachvollziehen. Aus einem komplexen Baubefund und breit gefächertem Fundmaterial analysieren Cornelia Kneppe, Esther Lehnemann und Birgit Münz-Vierboom Aspekte der materiellen Alltagskultur in der Hörsterstraße 40–45 vom Mittelalter bis in die jüngste Vergangenheit.

Kulturpolitik der Rheinischen Provinzialverwaltung 1920 bis 1945: Tagung am 18. und 19. Juni 2018 im LVR-LandesMuseum Bonn

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) stellt sich seiner Geschichte – mit Blick auf die NS-Vergangenheit heißt das: Der LVR als Nachfolger des Rheinischen Provinzialverbandes stellt bohrende Fragen an die eigene Vergangenheit, wie sie frühere Generationen nicht hören wollten. Das Kulturdezernat des LVR besetzt dabei starke Forschungspositionen: Die Tagung “Archäologie und Bodendenkmalpflege in der Rheinprovinz 1920–1945“ schaute 2012 auf die Archäologie als kulturelle Größe und Legitimationswissenschaft. Ein Ergebnis: Der Provinzialverband stand bei der Durchsetzung der kulturpolitischen Ziele des Regimes nicht am Rande. Das LVR - Landesmuseum Bonn betreibt gleichzeitig Provenienzforschung zu seiner Sammlung. Es bot zudem 2018 das Forum für eine Tagung, denn es stellten sich drängende Fragen: Wie setzte sich die Kulturpolitik des NS-Staates in der Rheinprovinz durch? Wo schuf oder bewahrte der Maßnahmenstaat des Dritten Reiches auf der provinzialen Ebene Strukturen, wo blockierten Netzwerke und Karrieren einander? Die Ergebnisse der Forschungen stehen als Tagungsbeiträge zur Verfügung.