Bücher

„Keltische Räume“ – Kern- und Kontaktzonen in Europa: Internationale Tagung im Rahmen des Keltenjahres „Kelten Land Hessen“ im Archäologischen Museum Frankfurt, 29.06.2022 – 01.07.2022

Als Teil des 2022 in Hessen veranstalteten „Keltenjahres“ fand im Archäologischen Museum Frankfurt eine dreitägige Tagung statt, deren 25 Vorträge aktuelle Forschungen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede eisenzeitlicher Kulturen in diversen Regionen Europas präsentierten. Hierbei wurden jeweils regionaltypische archäologische Merkmale benannt und mit denen der Nachbarregionen verglichen, um eine Basis zur Erkennung kultureller Kern-, Peripher- und Kontakträume während der Eisenzeit zu erhalten. Der vorliegende Sammelband zur Frankfurter Tagung umfasst 15 Beiträge, die chronologisch die Hallstatt- und Latènezeit abdecken und einen geeigneten Überblick zur Thematik vermitteln.

Fürstengrabhügel der Hallstattzeit bei Rovná in Südböhmen: Manifestationen der sozialen Eliten der Eisenzeit im Böhmischen Becken

In den Jahren 2012-2013 wurde in der Katastralgemeinde Rovná bei Strakonice in Böhmen eine archäologische Rettungsgrabung in der großen hallstattzeitlichen Grabanlage 1 durchgeführt. Grund für die Ausgrabung war die illegale Beraubung im Jahre 2009, bei der fünf Bronzegefäße aus dem Boden gerissen wurden. Die Objekte hatten ohne Kontext nur den Wert eines Einzelfundes. Um diesen neu identifizierten und unmittelbar bedrohten Grabkomplex mit Merkmalen eines sog. Fürstengrabes zu bewahren, war es notwendig, im Rahmen des Programms für interne Unterstützung von Projekten internationaler Zusammenarbeit der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik eine Rettungsgrabung durchzuführen. Das Projekt fokussierte auf eine detaillierte Flächengrabung des bedrohten Grabhügels unter besonderer Berücksichtigung moderner archäologischer und bioarchäologischer Methoden. Die Grabung wie die Forschungsarbeiten erfolgten in enger Zusammenarbeit zwischen dem Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Prag, dem Südböhmischen Museum in Budweis, der Südböhmischen Universität in Budweis und dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz. Die entdeckten Befunde sowie die Artefakte sind in ganz Mitteleuropa einzigartig: Es wurden zwei hallstattzeitliche Elitenbegräbnisse mit vielen außergewöhnlichen Funden aufgedeckt sowie eine sekundäre latènezeitliche Grabgrube und ein frühmittelalterliches Kindergrab. Die Bronzegefäße und alle anderen Artefakte von Rovná befinden sich heute im Eigentum des Südböhmischen Museums in Budweis (České Budějovice). Die vorliegende Monographie enthält die Zusammenfassung aller Forschungsergebnisse, die während der Untersuchung des Grabhügels 1 in Rovná gewonnen werden konnten, einschließlich der zeichnerischen und fotografischen Dokumentation der gefundenen Artefakte sowie der archäologischen Kontexte.

Excavating the Extra-Ordinary 2: Challenges & Merits of Working with Small Finds. Proceedings of the International Workshop at Johannes Gutenberg University Mainz, 25–26 November 2022

Der internationale Workshop “Excavating the Extra-Ordinary 2. Challenges and merits of workings with small finds“ ist die Fortsetzung des erfolgreichen Formats von 2019. Thematisch beschäftigt er sich mit der herausfordernden Arbeit mit scheinbar ‚gewöhnlichen‘ Kleinfunden und ihrer Aufbereitung. Die inhaltliche Bandbreite konnte in diesem Jahr durch die Vorderasiatische Archäologie interdisziplinär erweitert werden.

Hierfür präsentieren und diskutieren im November 2022 an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz Spezialistinnen und Spezialisten aus Grabungen, Museen und Institutionen aktuelle Erkenntnisse. Der vorliegende Band bietet Beiträge dieses Workshops, darunter der Umgang mit großen Materialmengen, fragmentarischen Funden und methodischen Problemstellungen. Die besprochene Materialvielfalt reicht dabei von Stein, über Holz- und Keramikfunde bis zu Metallobjekten. Erstmalig werden auch Befunde wie die funktionale Umwidmung von Objekten materieller Kultur thematisiert.

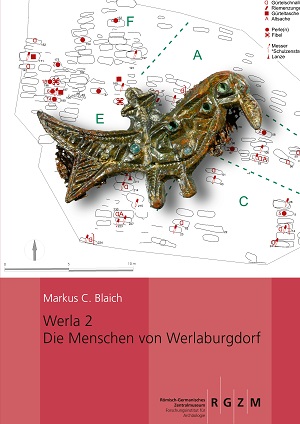

Werla 2: Die Menschen von Werlaburgdorf: Ein Beitrag zur Geschichte des Nordharzvorlandes im 8. bis 10. Jahrhundert

Für Norddeutschland gilt die Zeit der Sachsenkriege Karls des Großen (772 bis ca. 804) als eine der größten gewaltsamen Umwälzungen in seiner Geschichte. In den folgenden zwei Jahrhunderten wandelte sich das Harzvorland von einem militärisch kontrollierten Randgebiet zum Kernland der ottonischen Königsmacht. Die Krönung Heinrichs I. (919) und die Wahl seines Sohnes Ottos des Großen zu seinem Nachfolger (936-973) markieren den Abschluss dieses Wandels. Es fällt jedoch schwer, die damit verbundenen Veränderungen in der sächsischen Gesellschaft anhand der vorhandenen Berichte und Urkunden nachzuvollziehen.

Deshalb verdient der Friedhof von Werlaburgdorf mit seinen annähernd 260 Körpergräbern besondere Aufmerksamkeit. Es ist die größte Nekropole ihrer Art im Braunschweiger Land, die zudem in einer modernen Grabung beinahe vollständig erfasst werden konnte. Ihre Nutzungsdauer lag zwischen dem mittleren 8. und dem mittleren 10. Jahrhundert. Die zugehörige Siedlung dürfte allenfalls fünf bis sieben Familien bzw. Hofstellen umfasst haben. Eine Verknüpfung der anthropologischen Untersuchungen (u.a. zu Altersaufbau, Geschlechterrelation, Kindersterblichkeit und Krankheitsbelastung) mit der archäologischen Auswertung erlaubt weitergehende Aussagen zur Binnengliederung der bestattenden Gemeinschaft und zur möglichen Belegung in mehreren Arealen.

Der Friedhof von Werlaburgdorf liegt in unmittelbarer Nähe zur 926 erstmals erwähnten Pfalz Werla – in der überregionalen Betrachtung bietet die Analyse des Bestattungsplatzes einen ganz besonderen Blick auf die Pfalz Werla und die Folgen ihrer Errichtung für die ländliche Bevölkerung.

Tageslichtsimulation verlorener Gebäudezustände am Beispiel der Hagia Sophia Justinians

Das Licht im Innenraum der Hagia Sophia wird seit der Spätantike gepriesen, ist aber am erhaltenen Bau durch spätere Stütz- und Umbauten nicht mehr vollumfänglich nachvollziehbar. Durch Übertragung von Methoden der Tageslichtsimulation moderner Gebäude in die historische Forschung wird es möglich, das dynamische Zusammenspiel direkter und diffuser Beleuchtung mit dem effektvollen Glanz der Materialien am ursprünglichen Bauzustand zu untersuchen. Neben der exemplarischen Anwendung liefert diese Arbeit ein theoretisches Gerüst für die Tageslichtsimulation im Kontext geometrischer Rekonstruktion, der Rekonstruktion optischer Eigenschaften und wahrnehmungspsychologischer Analyse.

Ergänzungsdaten finden Sie hier: https://doi.org/10.11588/data/TONJFH

Das Gräberfeld beim Dorf Lučistoe

Das Gräberfeld beim Dorf Lučistoe an der Südküste der Krim ist ein einzigartiges historisches Denkmal der Völkerwanderungszeit. Von 1982-2007 wurden hier 295 Gräber des 5.-18. Jahrhunderts untersucht. Mit dem erschlossenen Quellenmaterial ist es erstmals möglich, die Bevölkerung aus dem Bergland der Krim über einen derart langen Zeitraum zu erforschen. Mit dem vorliegenden Band eröffnet das RGZM die Herausgabe des Gräberfeldes von Lučistoe, das für die Geschichte der Krim und Osteuropas von großer Bedeutung ist. Ein ausführlicher Kommentar vermittelt die chronologische und kulturgeschichtliche Einordnung der Forschungsergebnisse.

Die ältesten kupferzeitlichen Bestattungen mit Dolchbeigabe

Hauptziel dieser Studie ist die Erfassung und Analyse einschlägiger geschlossener Einzelgrabbefunde mit hauptsächlich Silex- oder Metalldolchbeigabe des dritten Jahrtausends v. Chr. Um sich diesem Problemkomplex jedoch möglichst umfänglich zu nähern, wurden auch die frühesten Belege zweischneidiger Stichwaffen Ost- Südosteuropas sowie Westkleinasiens in ihrem grabrituellen Umfeld mit berücksichtigt. Auch der frühen Dolchherstellung im prädynastischen Ägypten ist ein größerer Exkurs gewidmet. Neben der Diskussion chronologischer Aspekte dieser Bewaffnungssitte steht die Frage nach der Genese und Verbreitung formaler und technologischer Traditionen dieser Waffengattung im Zentrum unseres Interesses. Wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich die Frage, ob und wie sich der dolchtragende Bevölkerungsteil im Grabritus von zeitgleichen Grablegen ohne Stichwaffenbeigabe unterscheidet. Dies führt letztendlich zu sozialgeschichtlichen Überlegungen, inwiefern der Dolch generell als statusbildendes Zubehör verstanden werden darf.

Latènezeitliche Mühlen aus dem Gebiet zwischen den Steinbruchrevieren Mayen und Lovosice

In den Steinbruchrevieren um Mayen und Lovosice produzierte Mühlen waren in der Latènezeit aufgrund ihrer hohen Qualität sehr begehrt. Immer wieder tauchen sie in unerwartet weit entfernten Siedlungen auf. Die dazwischen liegende Region bietet sich deshalb dafür an, die wirtschaftlichen Einflussbereiche beider Brüche zu rekonstruieren.

Durch die Dokumentation möglichst aller Mühlen in diesem Gebiet gelingen unter Hinzuziehung petrographischer Analysen eine Charakterisierung dieser bedeutenden Brüche und die Identifizierung weiterer bisher unbekannter Quellen. Erstmals werden Absatzgebiete und wirtschaftliche Strukturen kulturgeschichtlich wie naturwissenschaftlich belegt. Neben Erläuterungen zur Produktion, Funktionsweise und Nutzung runden eine Zusammenstellung der ältesten Mühlen des westlichen Europa und die Frage nach ihren Erfindern die Studie ab.

Akteure und Organisation der Handelsschifffahrt in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches

In der Antike wurde der Warentransport, wann immer dies möglich war, über Wasserwege abgewickelt – so auch in den von Mittelmeer, Atlantik und Nordsee umgebenen nördlichen Provinzen des Römischen Reiches. Hier bot ein dichtes Netz von Flüssen ideale Voraussetzungen für die Binnenschifffahrt.

Eine Reihe von Akteuren der Handelsschifffahrt kennen wir aus Inschriften. In den nördlichen Provinzen handelt es sich überwiegend um Schiffseigner, die sich im Binnenland als nauta und an der gallischen Mittelmeerküste als navicularius bezeichnen. Die gallischen navicularii waren auch im westlichen Mittelmeerraum an Transporten zur Versorgung der Hauptstadt Rom beteiligt. Die Studie untersucht ausgehend vom Inschriftenbestand die mit der Handelsschifffahrt befassten Berufsgruppen und ihre Vereinigungen.

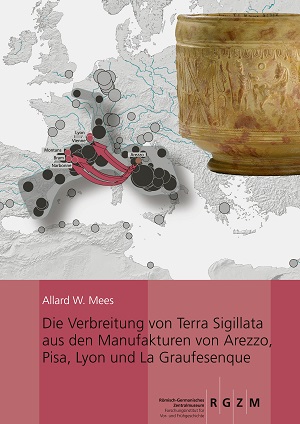

Die Verbreitung von Terra Sigillata aus den Manufakturen von Arezzo, Pisa, Lyon und La Graufesenque: Die Transformation der italischen Sigillata-Herstellung in Gallien

In den letzten Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts v. Chr. gründeten einige in Arezzo arbeitende Sigillata-Großproduzenten in Gallien Filialbetriebe für den dortigen Absatzmarkt. Schon bald verdrängten diese die Mutterfirmen aus dem Geschäft. Diesen Prozess dokumentieren 230 Verbreitungskarten.

Die Ausgründungen in Gallien werden in Zusammenhang mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Großräume dargestellt. Sie führten zu einer Transformation dieser ursprünglich italischen Industrie, die sich auch in einem geänderten rechtlichen Status der Töpfer und Töpfereien in Gallien manifestiert. Darüber hinaus wurden die Transportkosten mittels GIS-Anwendungen ermittelt und in Karten dargestellt. Datierte Fundorte ermöglichen eine zeitliche Einordnung der behandelten Töpfer.

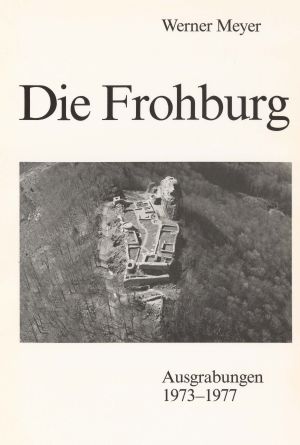

Die Frohburg: Ausgrabungen 1973-1977

Die von 1973 bis 1977 dauernden Ausgrabungen bildeten den dritten Anlauf zur archäologischen Erforschung der Frohburg. Werner Meyer legt in diesem Band den Verlauf und die Ergebnisse dieser Grabungen dar. Nach dem Aufzeigen der Forschungsgeschichte werden die Grabungsbefunde und die Kleinfunde vorgestellt. Die schriftlichen Quellen liefern weitere wichtige Erkenntnisse. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchungen vorgestellt. Es geht dabei um Themen wie die Bau-, Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte aber auch um die Burgentypologie.

Unfertigkeit in antiker Architektur: Definitionen und Ursachen. Beiträge einer Sektion des Neunzehnten Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie in Köln und Bonn am 23. Mai 2018

Fast kein Bau der griechisch-römischen Antike ist frei von Unfertigkeiten, die in Art und Ausmaß jedoch höchst unterschiedlich ausfallen. Was aber wurde in der Antike als unfertig wahrgenommen? Welche Gründe hatten ungeplante Unfertigkeiten? Was wurde toleriert oder sogar mit der Zeit zur gewollten Kunstform?

Nach einer systematischen Einführung ins Thema behandeln sieben Beiträge übergreifend Buckelbossen und polygonale Säulen, dann einige Fallbeispiele in Kleinasien – insbesondere das frühhellenistische Mausoleum von Belevi, das spätrömische Stadion-Osttor in Milet und mehrere kaiserzeitliche Bauten in Ephesos –, sowie schließlich den riesigen severischen Baukomplex in Leptis Magna (Nordafrika).

Imitations, Simulations, Mock-ups and Illusions: Special Variants and Interpretations in Material Culture: Case Studies from Prehistoric Europe

In diesem Buch geht es um Artefakte, die andere Objekte imitieren, ohne aber den Zweck der Originale zu erfüllen. Als Imitationen, Simulationen, Attrappen und Illusionen machen sie durch ihr Aussehen und ihre Eigenschaften, aber auch durch ihre Inszenierung auf sich aufmerksam – sie täuschen, verstellen und lenken ab, lösen aber auch zweite Blicke aus. Es wird sich herausstellen, dass die Objekte über das Potenzial verfügen, ein Spannungsfeld metaphorischer Dynamiken zu eröffnen.

Die Aufsätze in diesem Buch zielen darauf ab, dieses Phänomen zu beleuchten, seine vielfältigen materiellen Erscheinungsformen zu untersuchen und die soziale(n) Funktion(en) dieser Artefakte zu hinterfragen. Die Fallstudien reichen vom Neolithikum bis in die frühe Eisenzeit und betreffen Material, das über ganz Europa verstreut ist, von der französischen Atlantikküste über Nordeuropa bis nach Südosteuropa und in die Ägäis.

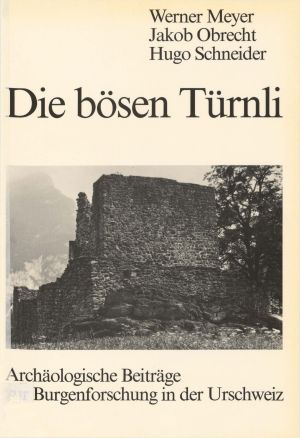

Die bösen Türnli: Archäologische Beiträge zur Burgenforschung in der Urschweiz

Dieser Band enthält Berichte über die Ausgrabungen und Bauuntersuchungen mehrerer Burgen in der «Urschweiz». Es werden sechs Orte vorgestellt: Burgruine Attinghausen, Burgruine Seedorf, Zwing Uri, Gesslerburg, Schwanau und Landenberg ob Sarnen. Im Abschlusskapitel spricht Werner Meyer über den Burgenbau und Burgenbruch im Gebiet der «Urschweiz». Illustriert ist der Band durch zahlreiche Fotografien und Zeichnungen.

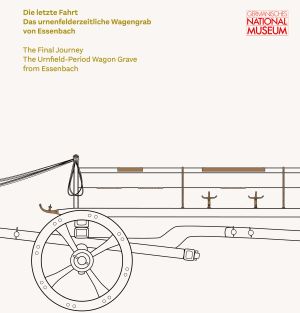

Die letzte Fahrt: Das urnenfelderzeitliche Wagengrab von Essenbach

Das 2011 im Zuge einer planmäßigen Ausgrabung freigelegte frühurnenfelderzeitliche Wagenbgrab von Essenbach (Lkr. Landshut, Niederbayern) ist ein wichtiger Neuzugang in der Sammlung des Germanischen Nationalmuseums. Der anlässlich einer Ausstellung zu diesem bedeutenden Befund erschienene Band stellt das Essenbacher Wagengrab vor und nimmt eine kulturgeschichtliche Einordnung in Gesellschaft, Wirtschaft und Religion der Urnenfelderzeit vor.

Die räumliche Organisation der Konzentration IIa von Gönnersdorf

Der Magdalénien-Fundplatz Gönnersdorf repräsentiert einen der europaweit seltensten Siedlungsbefunde des späten Jungpaläolithikums. Seine außergewöhnliche Erhaltung ermöglicht seit seiner Entdeckung 1968 einen beständigen Erkenntniszuwachs in Hinblick auf die Lebensweise eiszeitlicher Jäger und Sammler. So erfolgte bereits die grundlegende Untersuchung der Siedlungsstrukturen in den Großkonzentrationen I, III und IV. Die Behandlung der zentralen und zugleich fundreichsten Konzentration IIa stand bislang jedoch noch aus. Mit der vorliegenden Arbeit kann diese Lücke nun geschlossen werden.

Der Schwerpunkt der Analysen von K IIa liegt v.a. auf einer Rekonstruktion der alltäglichen Aktivitäten der ehemaligen Bewohner. Hierzu wird die räumliche Beziehung latenter Fundverteilungen zu den evidenten Befunden, wie dem zentralen Behausungsgrundriß, den Gruben und den Feuerstellen, ausführlich diskutiert. Hieraus sowie aus den Zusammensetzungsanalysen ergeben sich schließlich entscheidende Hinweise, die zu der Entwicklung eines gänzlich neuen Besiedlungsmodells, nicht nur für K IIa, sondern für den gesamten Fundplatz führen.

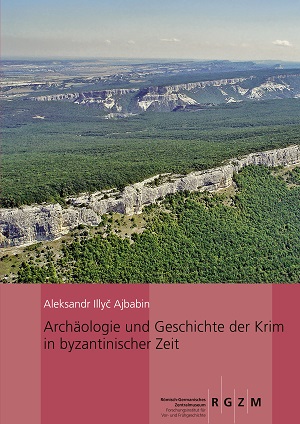

Archäologie und Geschichte der Krim in byzantinischer Zeit

Obwohl die Archäologie und Geschichte der byzantinischen Krim ein gut untersuchtes Thema ist, wurden die Forschungsergebnisse jenseits des russischen Sprachraums nur schwach rezipiert.

Die hier vorgelegte Monographie des international renommierten Archäologen Aleksandr I. Ajbabin, die aus einem gemeinsamen Projekt des RGZM und der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften hervorgegangen ist, soll dabei helfen, diesen wesentlich vom Spannungsverhältnis von Steppenvölkern und Byzantinischem Reich geprägten Raum neu und verstärkt wahrzunehmen.

Die gründlich überarbeitete und erweiterte Übersetzung des erstmals 1999 in russischer Sprache erschienenen Werkes präsentiert dem deutschen Publikum eine umfassende Übersicht über das teilweise schwer zugänglich publizierte Fundmaterial und seine Chronologie.

Die spätrömischen Schiffswracks aus Mainz: Schiffsarchäologisch-technikgeschichtliche Untersuchung spätantiker Schiffsfunde vom nördlichen Oberrhein

Als einzige Vertreter ihrer Art werfen die Schiffsfunde aus Mainz neues Licht auf die spätrömische Militärgeschichte. Ihr Erhaltungszustand gewährt Einblick in teils komplexe bootsbauliche Verfahrenstechniken und Maßnahmen, aus denen Verflechtungen mit dem romano-keltischen Seeschiff Nordwesteuropas hervorgehen; zugleich ist auch mediterranes Know-how erkennbar. Spuren des antiken Vermessungs- und Konstruktionswesens künden von besonderen planerischen und arbeitsorganisatorischen Leistungen. Überdies bietet sich nirgendwo sonst so umfassend Gelegenheit zur strukturellen Untersuchung römerzeitlicher Riemenantriebssysteme und wie sie mit dem Menschen zusammenwirken.

Als schiffsarchäologisch-technikgeschichtliche Auswertung angelegt und komparativ weit ausgreifend, erschließt das Buch eine sowohl chronologisch als auch schiffstypologisch differenzierende Neuordnung des Fundstoffs. Eine akribische Dokumentation in Wort und Bild bildet die Grundlage für Planrekonstruktionen, die Form, Größe, Ausstattung und die Verwendbarkeit der Fahrzeuge nachzeichnen.

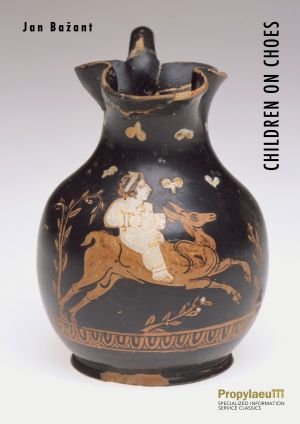

Children on Choes

In der Zeit zwischen der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts v. Chr. und dem ersten Viertel des folgenden Jahrhunderts lässt sich eine Zunahme der Darstellung von Kindern auf attischen Vasen beobachten. Eine systematische Analyse dieser Darstellungen hat ergeben, dass die Künstler nicht das Leben der athenischen Kinder, ihre Aktivitäten und die Wahrnehmung ihrer Eltern durch diese dokumentierten. Die Untersuchung hat ergeben, dass die Darstellungen von Kindern auf den Choen wertvolle Hinweise und historische Informationen über das Selbstbild der athenischen Männer sind.

Sieg und Familie im frühen Prinzipat: Eine Studie zur militärischen Repräsentation der Verwandten des Augustus

In diesem Buch wird untersucht, inwieweit und mit welchen Darstellungsstrategien die Familie des ersten römischen princeps Augustus im stadtrömischen Kommunikationsraum militärisch inszeniert wurde. Die Arbeit bedient sich dazu einer breiten Quellenbasis. Im Vordergrund stehen zeitgenössische Schriftquellen – insbesondere Texte der Dichter Vergil, Horaz und Ovid. Daneben werden auch die stadtrömische Monumentalarchitektur sowie Berichte über in Rom veranstaltete Feierlichkeiten der Familie des Augustus in den Blick genommen. Auf dieser Grundlage zeichnet die Arbeit ein facettenreiches, polyphones Bild des stadtrömischen Diskurses um Roms neue erste Familie und ihre militärischen Leistungen.

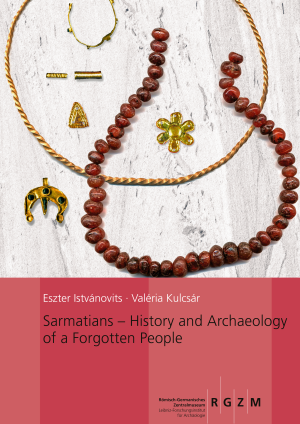

Sarmatians – History and Archaeology of a Forgotten People

Ziel dieses Buches ist es, eine umfassende Einführung in die Sarmaten zu geben, das Volk von entscheidender Bedeutung in der Welt der iranischsprachigen Nomaden.

Der erste Teil des Bandes behandelt die Geschichte und Archäologie dieser Stämme von ihrer Entstehung bis zur Invasion der Hunnen, nach der die iranische Vorherrschaft im Steppengürtel durch die Macht der türkischen Nomaden abgelöst wurde. Auf der Grundlage literarischer Quellen und archäologischer Funde wird im zweiten Teil die Geschichte der Sarmaten im Karpatenbecken vom 1. bis 5. nachchristlichen Jahrhundert zusammengefasst. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Steppenbeziehungen der Alföld-Sarmaten, den Neuerungen durch neue Migrationswellen und deren Auswirkungen auf die einheimische Bevölkerung. Der dritte Teil gibt einen Ausblick auf das Nachleben der Sarmaten, deren Spuren sich von Britannien bis nach China erstrecken.

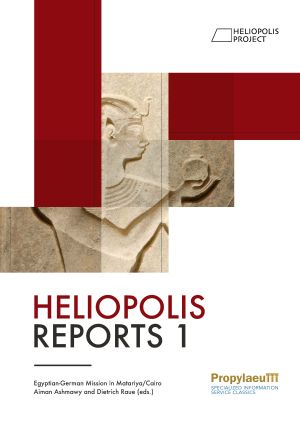

Helіopolіs Reports 1

Seit 2012 arbeitet eine ägyptisch-deutsche Forschungsunternehmung im Tempelbezirk von Heliopolis im Kairener Stadtteil von Matariya. Unter den Umständen fortschreitender städtischer Bebauung wurden hier in mehreren Arealen Befunde der Tempelbauten und ihrer zugehörigen Infrastruktur untersucht. Die Publikation gibt einen ersten Überblick zu den Ergebnissen und stellt eine Auswahl wichtiger Funde vor.

Die Ausgrabung ist eine Gemeinschaftsunternehmung des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Antiken, der Universität Leipzig, der Hochschule Mainz und des Deutschen Archäologischen Instituts Abt. Kairo. Die Arbeiten wurden durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Gerda Henkel Stiftung sowie weitere Stiftungen und individuelle Förderer ermöglicht.

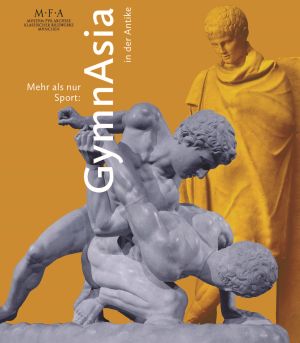

Mehr als nur Sport: GymnAsia in der Antike

Das zweisprachige Begleitbuch zur Ausstellung „Mehr als nur Sport: GymnAsia in der Antike“ ist im Rahmen eines deutsch-französischen Forschungsprojekts entstanden, das sich mit der Geschichte des griechischen Gymnasions im antiken Kleinasien, einem Teil der heutigen Türkei, befasst.

Der Band gibt einen Überblick über die Verbreitung und Entwicklung des Gymnasions und seine Rolle in Gesellschaft, Politik und Religion von den Anfängen im archaischen Griechenland bis in die Spätantike. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Verbindung zwischen dem Gymnasion und der für die griechische Antike so prägenden Wettkampfkultur.

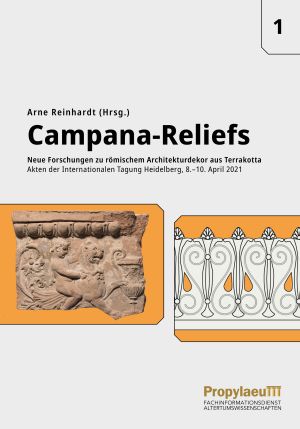

Campana-Reliefs: Neue Forschungen zu römischem Architekturdekor aus Terrakotta: Akten der Internationalen Tagung in Heidelberg, 8.–10. April 2021

Bauschmuck aus gebranntem Ton stellt ein Charakteristikum der römischen Architektur zur Zeit der Republik und der frühen Kaiserzeit dar. Figurenreich und farbenprächtig schmückte er private und öffentliche Bauten der Eliten.

Obwohl eigentlich ein anschlussfähiges Phänomen, steht die Erforschung dieses Zweigs der römischen Architektur- und Kulturgeschichte doch in mehrerlei Hinsicht hinter anderen Gattungen zurück; die Fachliteratur zum Thema ist verstreut und auf bestimmte Aspekte festgelegt. Der vorliegende Band versammelt erstmals aktuelle internationale und interdisziplinäre Forschungen zum Terrakotta-Schmuck römischer Architektur, bildet den gegenwärtigen Wissensstand ab und zeigt Perspektiven für die weitere Erforschung auf. Die 16 Beiträge umfassen ein breites Spektrum von der Entstehung der Gattung und ihrem Formenspektrum über die reiche Bilderwelt und ihre Farbigkeit bis hin zu Fragen der Sammlungs- und Rezeptionsgeschichte.

ARCHAEOZOOMS: Aspects and potentials of modern archaeological research

„ARCHAEOZOOMS“ ist das Ergebnis einer gemeinsamen Forschungsarbeit von Nachwuchsforschern*innen. Wissenschaftler*innen aus Griechenland stellen ihr Forschungsgebiet vor und erläutern einige ihrer wichtigsten archäologischen Forschungsfragen. Traditionelle Methoden und interdisziplinäre Ansätze werden kombiniert, um einen offenen Dialog zu schaffen und gleichzeitig einige aktuelle archäologische Forschungstrends und -perspektiven in Griechenland und im Ausland zu skizzieren. Das Hauptziel der Publikation besteht darin, die methodischen Instrumente zu vermitteln, die derzeit in bestimmten archäologischen Forschungsbereichen eingesetzt werden. Die Vielfalt der behandelten Themen verdeutlicht die vielseitigen Kompetenzen, die junge Archäolog*innen auf ihrem beruflichen Weg erwerben müssen.