Bücher

Orthogonale Gruppen und der Satz von Minkowski-Siegel: Vorlesung Wintersemester 2016–2017

Dieses Manuskript ist aus einer Vorlesung entstanden, die ich im Wintersemester 2016/17 in Heidelberg gehalten habe. Der Reiz für mich bestand darin, wirklich im Einzelnen und mit allen Formeln in Evidenz zu setzen, daß die Siegel-Minkowski'sche Formel in der großen Arbeit von Siegel aus dem Jahre 1935 äquivalent ist zu der Aussage, daß die Tamagawazahl der orthogonalen Gruppe (zunächst zu einer positiv definiten quadratischen Form) gleich 2 ist. Jeder weiß das, aber niemand hat das im Einzelnen vorgerechnet. Außerdem kann man die Formeln benutzen, um Darstellungen von Zahlen durch Formen zu betrachten. Den Ansatz dazu habe ich dem Buch von M. Kneser entnommen. Außerdem werden die Minkowski'schen Ungleichungen in orthogonalen Gruppen bewiesen und Siegelbereiche beschrieben.

Die Zukunft im Blick: 150 Jahre Universitäts-Augenklinik Heidelberg

2018 blicken wir auf eine in diesem Buch sehr unterhaltsam dargestellte 150-jährige Geschichte der Universitäts-Augenklinik zurück, lernen die Menschen kennen, die die Klinik geprägt haben, sowie ihre akademischen Ehren und Verwicklungen. Die jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungen werden aufgezeigt, z. B. von der Einführung des Frauenstudiums („unerhört“) bis zu den ersten Assistenzärztinnen, wie ein Ordinarius berufen wird und wie viel Reichsmark ein „geheimer Hofrat“ verdiente.

Dieses Buch ist daher nicht nur für Mediziner, sondern für alle historisch Interessierten lesenswert.

Modi di cantar sonetti: Italienische Sonettvertonungen bis ins 17. Jahrhundert

Das Sonett gilt als eine der beständigsten Formen der europäischen Lyrik. In den fast 800 Jahren seiner Geschichte forderte es nicht nur Dichter, sondern auch Komponisten immer wieder zu einer künstlerischen Auseinandersetzung heraus. Die vielfältigen Möglichkeiten einer Vertonung, aber auch die Probleme, die bei einer musikalischen Bearbeitung der asymmetrischen Strophenform des Sonetts auftreten konnten, werden in dieser Arbeit in den Fokus genommen. Gegenstand sind italienische Sonette von Francesco Petrarca bis Giambattista Marino, die vor allem im 16. und 17. Jahrhundert zu beliebten Textvorlagen in der Frottola, im Madrigal und im begleiteten Sologesang avancierten.

Der Ruf des Schneckenhorns: Hermann Klaatsch (1863 – 1916). Ein Heidelberger Wissenschaftler in Nordwestaustralien

Diese Publikation präsentiert bisher nicht analysiertes Material des Heidelberger Wissenschaftlers Hermann Klaatsch (1863-1916) über geistiges und materielles Erbe indigener Gruppen in Nordwestaustralien. Von 1904 bis 1907 betrieb Klaatsch ethnografisch-kulturwissenschaftliche Forschung in Australien und legte umfangreiche Sammlungen an. Die Auswertung vor allem seiner produktivsten Zeit 1905/1906 in Nordwestaustralien bietet neue ideengeschichtliche Ansätze zur Verbreitung und zum Einfluss deutscher Wissenschaftstradition, Verstehenskultur und Forschungsethik. Das Buch leistet damit einen aktuellen Beitrag zur Provenienz-, Repatriierungs- und Kulturerbeforschung in einer globalisierten Welt.

Heidelberger Physiker berichten - Rückblicke auf Forschung in der Physik und Astronomie: Band 5: Vielfalt der Physik

Mit diesem Band endet die Reihe "Heidelberger Physiker berichten" vorläufig. Mit einer Fortsetzung in einigen Jahren kann aber gerechnet werden, wenn ein neuer Kreis von Emeriti nachgewachsen ist. Der vorhergehende Band 4 hatte den Fokus auf wichtigen Anwendungen, die aus der Physik hervorgegangen sind. Der vorliegende Band 5 hingegen dokumentiert noch einmal die volle Breite der in Heidelberg betriebenen Physik: von den allergrößten Dimensionen im Kosmos zu den allerkleinsten Skalen der Elementarteilchen, von den höchsten Energien machtvoller Beschleuniger zu den niedrigsten Energien ultrakalter Neutronen, von den (nur scheinbar) einfachen Systemen des Nukleons zu den höchst komplexen Systemen der Umwelt und des menschlichen Gehirns.

Heidelberger Physiker berichten - Rückblicke auf Forschung in der Physik und Astronomie: Band 4: Von den Grundlagen zur Anwendung

Auch in diesem Band 4, dem nach derzeitiger Planung vorletzten der Reihe „Heidelberger Physiker berichten“, blicken Heidelberger Hochschullehrer der Physik und, in diesem Band, auch der Physikalischen Chemie auf ihren wissenschaftlichen Lebensweg und die Entwicklung ihres Fachgebietes zurück. Eine besondere Note erhält dieser Band durch den bereits im Titel angesprochenen Bezug zur Anwendung, die in der Heidelberger Physiktradition eher eine Randstellung einnimmt. Der Untertitel des Bandes weist einerseits auf eine persönliche fachliche Entwicklung des jeweiligen Vortragenden hin, kennzeichnet aber auch eine allgemeine Tendenz von Grundlagenforschung, sich zur Anwendung hin zu öffnen. In den vorliegenden Texten erfolgt diese Annäherung auf methodischer Basis, sie ergibt sich also aus der Möglichkeit, hochentwickelte Methoden der Laserspektroskopie, der modernen Optik oder der Spinresonanz auf praktische Fragestellungen oft interdisziplinären Charakters anzuwenden, in Biologie und Medizin, in Verfahrenstechnik und Materialwissenschaften. Gerade auch der interdisziplinäre Charakter der vorgestellten Forschung ist bezeichnend für einen Trend unserer heutigen Wissenschaft.

Die akademische Gerichtsbarkeit der Universität Heidelberg: Rechtsprechung, Statuten und Gerichtsorganisation von der Gründung der Universität 1386 bis zum Ende der eigenständigen Gerichtsbarkeit 1867

Von der Gründung der Universität bis ins ausgehende 19. Jahrhundert existierte in Heidelberg eine akademische Gerichtsbarkeit. Bekanntestes Relikt ist heute der Karzer, das Studentengefängnis. Allerdings waren der akademischen Gerichtsbarkeit nicht nur Studenten unterworfen, sondern auch Professoren, Hausangestellte von Universitätsmitgliedern und bestimmte Handwerker. Zuständig für alle Rechtsgebiete, waren die Fälle, die vor dem akademischen Gericht verhandelt wurden, vielfältig und die Kompetenzen durchaus weitreichend. Mindestens in einem Fall verhängte das Gericht die Todesstrafe.

Russischsprachige Bevölkerung in Osteuropa – von der Titularnation zur Minderheit: Demokratische Transformation und gesellschaftliche Integration im Baltikum und in der Ukraine

Die russischsprachige Bevölkerung lebt heute als eine relativ große Gruppe in den Ländern des postsowjetischen Raums. Ihre gesellschaftliche Position geht zurück auf ihre Rolle im demokratischen Transformationsprozess und beruht auf den Entscheidungen der neuen politischen Eliten. Obwohl keineswegs homogen und weder als politische noch soziale Einheit aktiv, wird sie häufig als Minderheit wahrgenommen und zum Teil gesetzlich und sozioökonomisch benachteiligt. Diesem Problem widmet sich die vorliegende Arbeit und analysiert die Entwicklung im Baltikum, insbesondere in Estland, und in der Ukraine. Die Ukraine-Krise des Jahres 2014 wird dabei in Form eines exemplarischen Exkurses thematisiert.

Christen und Muslime am Nil: Zusammenleben im früharabischen Ägypten. Begleitheft zur Ausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg vom 28. April bis 16. Juli 2017

Mit der arabischen Eroberung Ägyptens änderte sich zunächst wenig für die einheimische Bevölkerung.

Die Ausstellung "Christen und Muslime am Nil" (28. April - 16. Juli 2017) im Universitätsmuseum Heidelberg zeigte anhand griechischer, koptischer und arabischer Papyri und archäologischer Objekte Veränderungen und Kontinuitäten innerhalb der früharabischen Zeit Ägyptens im Vergleich zur ausgehenden byzantinischen Epoche. Untersucht wurden unter anderem Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Glaube und Jenseitsvorstellungen, das Alltagsleben mit seinen Aspekten Ernährung und Kleidung sowie Veränderungen in den Verwaltungsstrukturen.

Heidelberger Physiker berichten: Rückblicke auf Forschung in der Physik und Astronomie: Band 2: Grundlegende Beiträge zur Physik der Atomkerne und der Sternatmosphären

Mit diesem Band 2 werden die Berichte ehemaliger Heidelberger Hochschullehrer der Physik und Astronomie über ihre wissenschaftliche Arbeit und die Geschichte ihres Fachgebietes fortgesetzt. Alle Beiträge beruhen wieder auf autobiographischen Vorträgen, die für den vorliegenden Band in den Jahren 2006 bis 2008 im Rahmen einer Ringvorlesung präsentiert wurden. Sie berichten über die Entwicklung der Physik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und behandeln insbesondere Fortschritte in unserem Verständnis der Physik der Atomkerne sowie den Neubeginn der Astrophysik an der Heidelberger Universität. Neben wissenschaftlichen Inhalten liefern sie Einsichten in das jeweilige Umfeld und die Wege, die zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen führten, wobei die Texte vieles von der Lebendigkeit des mündlichen Vortrags und der Authentizität persönlicher Erinnerung widerspiegeln.

E-Science-Tage 2017: Forschungsdaten managen

Die Möglichkeiten des digitalen Forschens beflügeln gleichsam Methodik, Vernetzung und Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft. Moderne Informationssysteme fördern insbesondere die Entwicklung innovativer Forschungsmethoden, unterstützen virtuelle Kollaboration und erhöhen den Wert von Daten für den Forschungsprozess. Der vorliegende Tagungsband zu den E-Science-Tagen 2017 gibt einen Einblick in aktuelle Entwicklungen für das Management von Forschungsdaten. Vorgestellt werden zukunftsweisende fachspezifische Ansätze neben innovativen institutionellen Lösungen für die Handhabung, die Publikation und die Archivierung von Forschungsdaten.

Keywords: Forschungsdaten; Forschungsdatenmanagement; E-Science; Digitalisierung; Proceedings

Heidelberger Physiker berichten - Rückblicke auf Forschung in der Physik und Astronomie: Band 3: Mikrokosmos und Makrokosmos

In dem zunächst auf vier Bände angelegten Werk "Heidelberger Physiker berichten" blicken ehemalige Heidelberger Hochschullehrer der Physik und Astronomie auf ihren wissenschaftlichen Lebensweg und die Geschichte ihres Fachgebietes zurück. Die Basis für den vorliegenden Band bilden autobiographische Vorträge, die im Rahmen einer Ringvorlesung in den Jahren 2015 und 2016 präsentiert wurden. Schwerpunkt war dabei die Entwicklung der Physik im letzten Drittel des zwanzigsten und am Beginn des 21. Jahrhunderts. In dieser Periode wurden die traditionellen Arbeitsgebiete der Heidelberger Physiker weiter ausgebaut, daneben aber auch wichtige aktuelle Forschungsthemen vermehrt auch aus der Anwendung neu aufgenommen. Neben wissenschaftlichen Inhalten liefern die Beiträge Einsichten in das jeweilige Umfeld und die Wege, die zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen führten, wobei die Texte die Lebendigkeit des mündlichen Vortrags und die Authentizität persönlicher Erinnerung widerspiegeln.

„Methodenstreit“ und Politikwissenschaft: Der methodologische Glaubenskrieg am Beginn des 21. Jahrhunderts zwischen szientistischem Establishment und phronetischen Perestroikans

Im Fokus dieser Monographie steht der als „Methodenstreit“ in die politikwissenschaftliche Literatur eingegangene Disput. Seine Anfänge liegen im 19. Jahrhundert, zu Beginn des 21. Jahrhunderts kann man von einem "methodologischen Glaubenskrieg" innerhalb der Politikwissenschaft sprechen.

Zunächst erfolgt eine Ad-fontes-Rekonstruktion anhand von Methodenbüchern und Klassikern der Naturalisten, Positivisten oder Szientisten. Dabei wird dargelegt, warum es nicht um den Mainstream, sondern um das Establishment geht. Danach wird die Gegenposition anhand der phronetischen Perestroikans, die die letzte große Rebellion gegen das Establishment unternahmen, paradigmatisch vorgestellt.

Die Begrenztheit angewandter Methodologien wird ausführlich herausgearbeitet, sowohl der szientistischen (normativen Rationalwahltheorie) als auch der phronetischen (angewandten Klugheit). Weiterhin wird die Notwendigkeit einer genuin praktischen (normativen, pragmatischen und technischen) komplementär zu einer empirischen (deskriptiven, explanativen und prognostischen) Methodologie begründet.

The Vocal Duets of G. F. Handel and His Italian Contemporaries (c. 1706-1724)

Im Vergleich mit den Duetten seiner Zeitgenossen zeichnen sich jene Georg Friedrich Händels durch eine größere musikalische und dramaturgische Vielfalt aus. In der musikwissenschaftlichen Forschung wurde diese Diversität bisher noch nicht systematisch in ihren verschiedenen Kontexten betrachtet. Die vorliegende Arbeit untersucht sie in zwei Gattungstraditionen, jener des Kammerduetts und jener des sogenannten „dramatischen Duetts“ (als Teil einer Oper, einer Kantate oder einer Serenata). Die Untersuchung konzentriert sich auf das Londoner Umfeld des Komponisten in den Jahren 1706 bis 1724 mit dem Ziel herauszufinden, inwiefern sich Händels Behandlung der Duette von den Beiträgen seiner italienischen Zeitgenossen, die entweder in London zeitgleich mit ihm tätig waren (wie G. Bononcini) oder deren Werke parallel aufgeführt wurden, unterscheidet.

Die altlothringische Übersetzung der Ezechielhomilien Gregors I. des Großen (Codex Bernensis 79): Edition und Analyse

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts wurden im Raum Metz die Ezechielhomilien Gregors I. des Großen ins Altfranzösische, genauer: Altlothringische übersetzt. Damit liegt eines der äußerst raren literarischen Zeugnisse des Altlothringischen vor. Die hier vorgelegte Edition verfolgt vor allem linguistische Ziele: Mit ihrem ausführlichen Glossar, den Grammatikkapiteln und den Scripta-Untersuchungen möchte sie einen Beitrag zur noch sehr lückenhaften Erforschung des Altlothringischen leisten. Daneben versuchen Exkurse zu Ezechiel, zu Gregor und zum mehrfachen Schriftsinn, die Homilien und ihren Autor auch in ihren geschichtlichen Kontext zu situieren und die Auslegungsmethode Gregors zu erhellen.

Der Violoncellist Johann Rudolph Zumsteeg und sein Werk: Sichtweisen der württembergischen Hofmusik im ausgehenden 18. Jahrhundert

Johann Rudolph Zumsteeg (1760–1802) war einer der wichtigsten Persönlichkeiten der höfischen Musik unter Karl Eugen von Württemberg. Für eine eingehende Untersuchung seines Wirkens wurde neben Zumsteeg ebenfalls dessen Netzwerk erschlossen, darunter sein Cellolehrer Agostino Poli, der Dichter und Musiker Christian Friedrich Daniel Schubart sowie Friedrich Schiller.

Am Beispiel der Cellomusik werden weitere unbekannte biographische Aspekte Zumsteegs anhand seines Umfeldes erläutert, die zusammen die spannende Geschichte der württembergischen Hofmusik im 18. Jahrhundert repräsentieren.

Theorie der Körperschaft des öffentlichen Rechts: Verwaltungshistorische, organisationstheoretische und verwaltungsorganisationsrechtliche Aspekte

Die Untersuchung legt eine organisationstheoretisch und verwaltungshistorisch untermauerte Theorie der Körperschaft des öffentlichen Rechts als einer Form von Verwaltungsorganisation vor. Die Körperschaft des öffentlichen Rechts unterscheidet sich von anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts nicht durch die Art der Aufgaben oder die Form ihrer Erledigung (Selbstverwaltung als eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung), sondern durch die Ausdifferenzierung ihrer Organisationsstrukturen (Selbstverwaltung durch Mitgliederpartizipation) aufgrund der Einbeziehung gesellschaftlicher Potentiale zur Selbstorganisation in die öffentliche Verwaltung. Von dieser Grundstruktur aus können sowohl die Möglichkeiten der Körperschaft zur Bürgeraktivierung als auch die Vielfalt ihrer Erscheinungsformen systematisiert werden.

Die vorliegende Arbeit wurde als Habilitationsschrift an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg angenommen

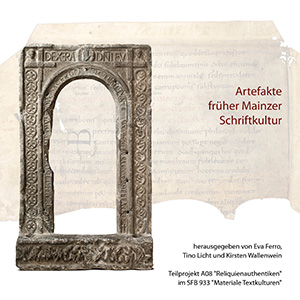

Artefakte früher Mainzer Schriftkultur

Die markante frühmittelalterliche Überlieferung von Mainz bietet trotz hoher Verluste genügend Material, um alte Quantität und Qualität zu erkennen. Ausgehend von ihren Überresten, den Authentiken, hatte das Teilprojekt A08 am SFB 933 «Materiale Textkulturen» die Idee einer kleinen Ausstellung. Das Vorhaben hat Unterstützung durch das Dommuseum erfahren und ist zur Sonderausstellung «In Gold geschrieben» angewachsen, zu der ein umfangreicher Katalog erschienen ist. Auf Grundlage der dortigen Beiträge dokumentiert dieses Themenheft Artefaktbeschreibungen, die Materialien bis zur späten Karolingerzeit betreffen. Die Auswahl bietet einen virtuellen Rundgang durch die frühe Mainzer Schriftkultur.

Proceedings of the 3rd bwHPC-Symposium: Heidelberg 2016

Das bwHPC-Symposium ist eine jährliche Veranstaltung im Rahmen des Umsetzungskonzeptes für das Hochleistungsrechnen in Baden-Württemberg (bwHPC). Der Schwerpunkt liegt auf der Präsentation des Fortschritts und der Ergebnisse von wissenschaftlichen Rechenprojekten. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung auch die Gelegenheit für einen aktiven Dialog zwischen den Nutzerinnen und Nutzern, den bwHPC-Dienstbetreibern und den bwHPC-Unterstützungsteams. Der vorliegende Tagungsband umfasst Beträge von Vorträgen und Postern des 3. bwHPC-Symposiums, das am 12. Oktober 2016 in Heidelberg stattfand.

gesund – beschützt – geborgen: Frühe Hilfen für Familien – ein Projekt zur psychosozialen Prävention für junge Eltern in schwierigen Lebenslagen in Ulaanbaatar/Mongolei (2013-2017)

Wie lassen sich junge Mütter und Väter in Gesellschaften im Umbruch in der kritischen Lebensphase des Übergangs in die Elternschaft unterstützen, wenn das Erlernen und Aktivieren elterlicher Kompetenzen durch Anschauung und Tun im Alltagskontext nicht mehr gewährleistet ist?

Grundlage des Projekts gesund – beschützt – geborgen bildete das von Manfred Cierpka und seinem Team entwickelte Präventionsprogramm Das Baby verstehen. In einer explorativen Studie in der Mongolei wurden die Bedingungen für den Transfer sowie die Akzeptanz des Programms bei jungen Eltern in der Hauptstadt Ulaanbaatar untersucht.

Proceedings of the 3rd Dune User Meeting (2015): Archive of Numerical Software - Special Issue 2017

Dune, die "Distributed and Unified Numerics Environment", befindet sich seit über einem Jahrzehnt in fortlaufender Entwicklung. An dieser Entwicklung beteiligen sich mehrere europäische Forschungseinrichtungen, und über die Jahre hinweg ist eine beträchtliche Nutzergemeinschaft entstanden. Das dritte Dune-Anwendertreffen wurde 2015 in Heidelberg veranstaltet und hatte zum Ziel, persönliche Kontakte sowohl unter den Nutzern als auch zwischen Nutzern und Entwicklern herzustellen und zu pflegen. Zehn Vorträge des Treffens wurden zu Beiträgen für diesen Tagungsbericht weiterentwickelt, der auch als Sonderausgabe Vol 5, No 1 (2017) der Zeitschrift "Archive of Numerical Software" erschienen ist.

Sprache – Essen – Identität: Selbstvergewisserung und kulturelle Transformation in der US-kubanischen Gegenwartsliteratur

Die Calle Ocho in Miamis Stadtteil Little Havana steht für viele US-KubanerInnen symbolisch als „home away from our homeland“ (Pérez Firmat). Im Kontext von Migration und Diaspora sind sowohl Sprache als auch Essen wichtige identitätsstiftende Kommunikationsmedien. Medien, die im sozialen wie im materiellen Sinne das Überleben sichern und auffallend häufig in autobiographischen Texten der US-kubanischen Diaspora thematisiert werden. Das vorliegende Buch geht über die Analyse ausgewählter Werke der Frage nach, welche Bedeutung die jeweiligen AutorInnen den Kommunikationssystemen Sprache bzw. Essen für Identitätsbildungs- und -veränderungsprozesse von KubanerInnen in den USA beimessen.

Menschenversuche in der Weimarer Republik

Medizinische Menschenversuche ohne Einwilligung der Probanden waren in der Weimarer Republik die Regel. Versuche aller Art wurden im Rahmen therapeutischer Forschung oder zum Zwecke des allgemeinen Erkenntnisgewinns an Klinikpatienten ohne deren Wissen durchgeführt. Bei den Versuchspersonen handelte es sich meist um leidenserfahrene, autoritäts- und abhängigkeitsgewöhnte, sprach- und mittellose Patienten. Als Preis für ihre stationäre Behandlung wurde die freie Verfügbarkeit über ihre Körper für wissenschaftliche Versuche erwartet.

Der Arzt und sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Julius Moses wies gegen Ende der Weimarer Republik auf diese Missstände hin. Unter der Überschrift „100 Ratten und 20 Kinder! Arbeiterkinder als Experimentierkarnickel“ veröffentlichte er 1928 im „Vorwärts“ eine Anklage gegen die Experimente eines Klinikarztes und brachte damit einen öffentlichen Skandal ins Rollen. Der Protest auf die entmündigenden Zustände im klinischen Forschungswesen während der Weimarer Republik und Moses’ „Kampf gegen die Experimentierwut“ führten schlussendlich zur Entwicklung von Forschungsrichtlinien.

Unveränderter Nachdruck der Erstausgabe von 2004.

Vignettes: The Legacy of Jewish Laupheim

Aus der württembergischen Landgemeinde Laupheim ging eine für ihre Größe ganz überraschende, ja in Deutschland einzigartige Zahl bedeutender jüdischer Persönlichkeiten hervor, die auf unterschiedlichsten Gebieten Herausragendes leisteten. Dazu gehören unter anderem der Begründer der Württembergischen Vereinsbank und Mäzen Kilian von Steiner, der Künstler und Designer Friedrich Adler, der Komponist Moritz Henle, die Ärztin Hertha Nathorff, der Schriftsteller Siegfried Einstein und nicht zuletzt die Unternehmerfamilie Bergmann, aus der die erfolgreiche Hochspringerin Gretel Bergmann hervorging, deren Leben auch verfilmt wurde. Zum ersten Mal werden von dem anerkannten Laupheim-Experten Udo Bayer eine kompakte historische Überblicksdarstellung der ehemaligen Laupheimer Judengemeinde und Kurzporträts sechs dieser bekannten Persönlichkeiten miteinander vereint.

Geflüchtet, unerwünscht, abgeschoben: Osteuropäische Juden in der Republik Baden (1918–1923)

Rund 10 Millionen Menschen sind nach dem Ersten Weltkrieg in Europa auf der Flucht. Unter ihnen „Ostjuden“, die vor den mörderischen Pogromen in ihren osteuropäischen Heimatländern nach Westen fliehen – Sehnsuchtsziel USA. Doch die Vereinigten Staaten schließen ihre Grenzen. Die Fluchtroute über die deutschen Auswandererhäfen Hamburg und Bremen wird zu einer Sackgasse für viele Geflüchtete. Tausende dieser Gestrandeten suchen ihr Glück in Baden.

Sie kommen an in einem Land, das vom Krieg gezeichnet und politisch zerrissen ist. In einem Land, das für die eigene Bevölkerung kaum genug zu essen, Wohnungen und Arbeitsplätze hat. In einem Land, das nach „Schuldigen“ sucht und sie vielfach in der jüdischen Bevölkerung zu finden glaubt. Die neu ankommenden jüdischen Geflüchteten sind deshalb vielen unerwünscht.

Studierende der Universität Heidelberg haben in Archiven recherchiert und versucht, Lebenswege „lästiger Ausländer“ zu rekonstruieren sowie den Umgang der deutschen Gesellschaft und der Behörden mit den Geflüchteten zu untersuchen. Der Band vereint ihre Forschungsergebnisse und ausgewählte Quellen aus zeitgenössischen Akten, Briefen, Parlamentsdebatten und Zeitungsartikeln.

Geschichtsfiktion im Dienste territorialer Macht: Die Chronik von den 95 Herrschaften des Leopold von Wien

Im Zentrum dieser Arbeit steht die sogenannte Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften des Leopold von Wien, die dieser Ende des 14. Jahrhunderts in volkssprachlicher Prosa für Herzog Albrecht III. verfasste. Ihre Merkwürdigkeit besteht in einer 95 Fürsten zählenden, zu einem großen Teil fiktiven Herrschersukzession, mit der der Verfasser die österreichische Geschichte von der biblischen Patriarchenzeit bis in seine Gegenwart heraufführt. Angesichts der Überlieferung in mehr als 80 teilweise illuminierten Handschriften, Bearbeitungen und einer erheblichen Rezeption fragt man sich: Wie konnte es zu so einem historiographischen Unfall kommen und wieso war er allem Anschein nach auch noch so beliebt?

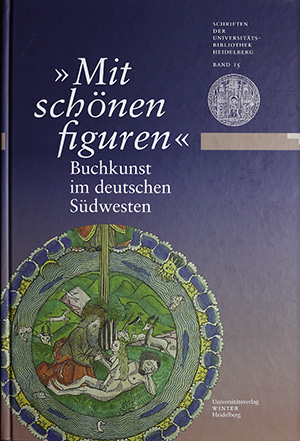

"Mit schönen figuren": Buchkunst im deutschen Südwesten

Der Übergang vom handgeschriebenen zum gedruckten Buch vollzog sich zwischen der Mitte des 15. Jahrhunderts und der Zeit um 1500 nach und nach. Über ein halbes Jahrhundert existierten beide Buchformen nebeneinander. Das Spektrum der Beziehungen von Handschrift und Druck reicht von der reinen Imitation über wechsel- und gegenseitige Beeinflussungen bis hin zur Konkurrenz der technischen und funktionalen Ausdrucksmittel.

Im Mittelpunkt von Katalog und Ausstellung steht der bildkünstlerische Buchschmuck für spezifische Textgattungen: Mit dem Pinsel gemalte Ranken und Bordüren, figürliche Federzeichnungsillustrationen und Deckfarbenminiaturen stehen Holzschnittfolgen und gedruckten Vignetten gegenüber.

Die Ausstellung führt den Besucher anhand ausgewählter Beispiele aus den Sammlungen der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart und der Universitätsbibliothek Heidelberg in die Jahre zwischen 1430 und 1530. Neben dem Wechselspiel von technisch-kulturellem Medienwandel und dem jeweils konkreten Erscheinungsbild des Buches wird auch die Rolle der Auftraggeber, Käufer und Besitzer beleuchtet. Sie beeinflussten oftmals die Darstellungsformen und -inhalte des Buchschmucks maßgeblich, galten Bücher doch auch als Repräsentationsobjekte.

Heidelberger Physiker berichten: Rückblicke auf Forschung in der Physik und Astronomie: Band 1: Wege zur modernen Physik

In diesem zunächst auf vier Bände angelegten Werk berichten ehemalige Hochschullehrer der angesehenen Heidelberger Fakultät für Physik und Astronomie über ihre wissenschaftliche Arbeit und die Geschichte ihres Fachgebietes. Die Beiträge gehen auf autobiographische Vorträge zurück, die die Physiker in den Jahren 1991 bis 2016 gehalten haben. Vieles von der Lebendigkeit des mündlichen Vortrags und der Authentizität persönlicher Erinnerung ist darin erhalten geblieben. Packend und „aus dem wissenschaftlichen Leben gegriffen“ wird der jeweilige Weg zur wissenschaftlichen Erkenntnis geschildert, eingebunden in ein oft bewegtes Leben und Zeitgeschehen.

So sehr sich Lebenswege und Erfahrungen der Wissenschaftler unterscheiden, so viel Verbindendes kann der Leser darin entdecken. Und er erfährt aus erster Hand, wie Wissenschaft „gemacht“ wurde und auch heute noch, im Zeitalter von Interdisziplinarität und Großforschung, entsteht.

Im vorliegenden ersten Band finden sich Vorträge, welche die Geschichte der Physik um die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts beschreiben. Die folgenden Bände werden dann über die neueren Entwicklungen berichten.

Symposium Echo der Generationen: Heidelberg 2016

Im Symposium Echo der Generationen werden die Ergebnisse des gleichnamigen Projekts mit international bekannten Forschungsarbeiten und Theorien verknüpft. Beziehungen zwischen jungen und sehr alten Menschen sind durch gegenseitiges Verstehen, Symmetrie und Bindung gekennzeichnet, wodurch sich neue und bisher ungeahnte Perspektiven und Türen zwischen den Generationen auftun. Neugier und Attraktion zwischen jungen und sehr alten Menschen zielen nicht nur auf geschichtliche Erfahrungen, sondern auf die Person selbst. In der Podiumsdiskussion werden die zukünftigen Aufgaben einer Gesellschaft für alle Lebensalter diskutiert, in der sich Jung und Alt stetig aktualisieren können.

Phenomenology of Affective Subjectivity: Analyses on the Pre-reflective Unity of Subjective Experience

Seit sich zeitgenössische Philosophie, Psychologie und Neurowissenschaften mit wachsendem Interesse den Problemen des Bewusstseins und der Natur des Selbstbewusstseins widmen, ist ein bemerkenswerter Wandel im Verständnis der Grundlagen von Geist und Subjektivität zu erkennen. Vom alltäglichen als auch wissenschaftlichen Standpunkt aus ist klar, dass Subjektivität nicht länger als eine einheitliche Wesensform betrachtet werden kann, definiert als kognitiv, bewusst oder geistig, und dass sie sich nicht getrennt von ihren körperlichen und affektiven Dimensionen sowie ihrer Interaktion mit der Welt und anderen Lebewesen verstehen lässt. Wie können wir in Anbetracht dieser Veränderungen verstehen, was die Einheit der subjektiven Erfahrung über die Ebene der expliziten Erkenntnis und Selbstreflexion hinaus ausmacht? Was ist es, das die Einheit eines jeden Lebens über das narrative und autobiographische Gedächtnis hinaus darstellt? Die phänomenologische Herangehensweise dieses Buches an die präreflexive Ebene der subjektiven Erfahrung und deren Konnektivität soll diese Fragen beantworten. Sich auf Husserls Analysen der passiven Synthesen sowie der zeitgenössischen philosophischen und psychologischen Forschung beziehend, untersucht dieses Buch, inwiefern Affektivität zum Verstehen der Einheit des Bewusstseins, der Wahrnehmungsorganisation, des Gedächtnisses und des Unbewussten beiträgt. Dementsprechend untersucht der erste Teil des Buches die grundlegenden Bedingungen, die für die einheitliche und kohärente Weise verantwortlich sind, in der subjektive Erfahrung organisiert ist. Der zweite Teil widmet sich der Einheit der assoziativen und affektiven Konnektivität des Bewusstseins. Schließlich untersucht der dritte Teil die präreflexive Ebene der vergangenen Erfahrung und die affektive Dimension des Gedächtnisses.

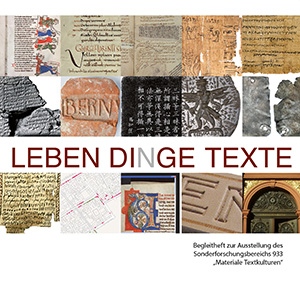

Leben Dinge Texte: Begleitheft zur Ausstellung des Sonderforschungsbereichs 933 „Materiale Textkulturen“

Die Ausstellung „LEBEN DINGE TEXTE“ stellt Dinge vor, auf denen etwas geschrieben steht. Die Exponate stammen aus Gesellschaften vor der Erfindung des Buchdrucks: Keilschrifttafeln aus Mesopotamien, antike Graffiti, magische Papyrus-Amulette, gestempelte Dachziegeln, eine Hundeleine mit Edelstein-Inschrift - an solchen 'schrifttragenden Artefakten' kann untersucht werden, wie sich Beschreibstoffe auf die Bedeutung der Texte auswirken und umgekehrt. Außerdem zeigt sich, wie Schrift nicht nur gelesen wird, sondern vielfältig mit Handlungen verbunden und in Rituale eingebettet war.

Der Sonderforschungsbereich 933 „Materiale Textkulturen“ zeigt in dieser Ausstellung Zwischenergebnisse seiner Arbeit. Der SFB 933 wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und vereint über 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.

Heidelberger Köpfe: Die Professorenporträts von Dénes v. Szebeny

Aus Anlass des Heidelberger Universitätsjubiläums 1986 hat der Künstler und Grafiker Dénes v. Szebeny, aus Ungarn stammend und seit 1973 in Heidelberg ansässig, einen umfangreichen zeichnerischen Zyklus von Professorenporträts dieser Universität geschaffen. Der Schwerpunkt dieser Reihe liegt im 19. und frühen 20. Jahrhundert, der Rechtsphilosoph Samuel von Pufendorf (1661–1668) und der Physiker Walther Bothe (1932–1957) bilden die äußeren Exponenten.

Universitätsmuseum Heidelberg: Begleitheft zur Ausstellung

Der Katalog ist das Begleitheft zur Dauerausstellung des Heidelberger Universitätsmuseums, so wie sie im Jahr 2006 dem Publikum präsentiert wurde. Das Universitätsmuseum ist seit 1996 im barocken Bau der „Alten Universität“ untergebracht. Während sich das eigentliche Museum im Erdgeschoss des 1712 erbauten Gebäudes befindet, sind im ersten Obergeschoss die Alte Aula und im Nebengebäude der Studentenkarzer zu finden – beides Zeugnisse der traditionsreichen Universitätsgeschichte.

Beschrieben werden die Exponate in den drei Räumen des Museums, die sich mit der Geschichte Universität von der Gründung 1386 bis zum Jubiläum 1786 (Raum A), der Universität im 18. und 19. Jahrhundert (Raum B) sowie der Universität im 20. Jahrhundert (Raum C) beschäftigen. Außerdem enthält der Katalog Informationen zu der "Alten Aula" und zum Karzer.

Wissenschaft als weiblicher Beruf? Die ersten Frauen in Forschung und Lehre an der Universität Heidelberg

Die Entwicklungslinien der neueren Forschung zur Geschichte der Universitäten in Deutschland wurden in den letzten zwei Jahrzehnten stark von der (akademischen) Kultur- und Sozialgeschichte sowie Gender-Fragen beeinflusst. So liegen inzwischen Einzelstudien und einige übergreifende Vergleiche zu den Qualifizierungsformen der Promotion und Habilitation als „spezifisch deutschem Weg“ neben den geschlechterspezifischen Zugangsmöglichkeiten zu Studium und wissenschaftlicher Kariere vor. Für die Universität Heidelberg fehlte bisher allerdings eine breite Untersuchung zu den ersten Frauen in Forschung und Lehre in diesem Kontext. Der vorliegende Band, den eine kleine Gruppe von Studierenden der Geschichte in einem Projekt erarbeitet hat, möchte diese Lücke schließen.

Licht! Lampen von der Antike bis zur Neuzeit. Begleitheft zur Ausstellung

Eine ungewöhnlich große Zahl von römischen Lampen ist in einem der größten bisher in Süddeutschland ergrabenen römischen Friedhöfe in Heidelberg zutage getreten und wird gerade von Andreas Hensen publiziert. Wie er feststellte, hat den Ausdruck „Lychnologie“ für die Lampenforschung vor fast zwei Jahrhunderten der Heidelberger Professor für Klassische Philologie und Archäologe Friedrich Creuzer geprägt. So ist es durchaus passend, dass die Internationale Lychnologie-Gesellschaft (ILA) ihren dritten internationalen Kongress im September 2009 in Heidelberg, der Geburtsstadt der Lychnologie, veranstaltet. Aus diesem Anlass haben wir in interdisziplinärer Zusammenarbeit von klassischer, provinzialrömischer und mittelalterlicher Archäologie in einem Seminar im Wintersemester 2008/09 diese kleine Ausstellung vorbereitet.

Religion in Ex-Position: Eine religionswissenschaftliche Ausstellung

Der vorliegende Begleitband entstand im Kontext der Ausstellung Religion in Ex-Position (2014/2015) als Kooperation des Instituts für Religionswissenschaft und des Universitätsmuseums der Universität Heidelberg. Neben einem Katalogteil, der die Ausstellung vorstellt und zum Betrachten und ‚Nachmachen‘ anregen soll, nimmt ein ergänzender Essayteil die gesamte Ausstellung sowie einzelne Exponate und Installationen in den Blick. Die Leitfrage „Wie können wir Religion(en) untersuchen?“ lädt dazu ein, religionswissenschaftliche Konzepte kennenzulernen, neue Perspektiven einzunehmen und Ansichten zu hinterfragen. Vorgestellt werden Ansätze führender Religionswissenschaftler_innen, Schwierigkeiten der Religionsdefinition sowie unterschiedliche Blickwinkel auf den Gegenstandsbereich ‚Religion‘. Beispiele aus dem Ausstellungskontext geben vertiefende Einblicke in die Konzepte rezenter Religionsforschung. Das Spektrum reicht von international renommierten Religionswissenschaftler_innen, Dozierenden und wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen bis zu an der Ausstellung beteiligten Studierenden. Auch ‚fachfremde‘ Autor_innen kommen zu Wort.

Die Ausstellung Religion in Ex-Position war ein religionswissenschaftliches Lehrprojekt, welches anhand unterschiedlicher thematischer Schwerpunkte und praktischer Beispiele Arbeitsweisen kulturwissenschaftlicher Religionsforschung zeigte. Praxisnah und ‚zum Anfassen‘ wurden Theorien, Methoden und Konzepte der im frühen 20. Jahrhundert gegründeten ‚jungen‘ Disziplin Religionswissenschaft vorgestellt. Der Begleitband illustriert, wie vielfältig und gesellschaftsrelevant Religionsforschung sein kann.

Der Preis der Diplomatie: Die Abrechnungen der kaiserlichen Gesandten an der Hohen Pforte, 1580–1583

Im Zuge eines material turn der historischen Forschung rücken die materiellen Aspekte frühneuzeitlicher Diplomatie zunehmend in den Fokus. Wie wurde Diplomatie finanziert? Welche Objekte wurden im Zuge des diplomatischen Geschenkverkehrs ausgetauscht? Welche Personenkreise wurden mit Gaben und gegebenenfalls Bestechungsgeldern bedacht?

Die vorliegende Edition bisher unveröffentlichter Ausgabenabrechnung der kaiserlichen Gesandten an der Hohen Pforte Joachim von Sinzendorff und Friedrich Preiner aus dem Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv unterstützt bei der Suche nach Antworten auf diese und vielfältige weitere Fragestellungen der neuen Diplomatiegeschichte. Ergänzt um ein umfangreiches Register und einen sachlichen Anmerkungsapparat, der besonderen Wert auf die Identifikation historischer Akteure sowie osmanischer Würdenträger und Fachbegriffe legt, eignet sich dieser Band sowohl für die historische Forschung als auch für die Verwendung in der Lehre.

Ägyptische Magie im Wandel der Zeiten: Eine Ausstellung des Instituts für Papyrologie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Ägyptologie der Universität Heidelberg

Das Institut für Papyrologie der Universität Heidelberg kann sich rühmen, in seiner Sammlung eines der bedeutendsten Corpora magischer Papyri weltweit zu besitzen. Die kleine, aber feine Gruppe von Pergamenten in koptischer Sprache, die wohl um die Jahrtausendwende entstanden und häufig mit Zeichnungen ausgestattet sind, wurde zusammen mit der in einem Papiercodex erhaltenen Kyprianlegende bereits 1934 in dem von Adolf Grohmann und Friedrich Bilabel herausgegebenen Band “Griechische, koptische und arabische Texte zur Religion und religiösen Literatur in Ägyptens Spätzeit” vorgelegt. Darin wurde auch der “soeben geglückte Erwerb” zweier einzigartiger Zauberbücher vermeldet, von denen das eine seit 1945 jedoch als verschollen galt. Einer der renommiertesten Forscher auf diesem Gebiet, P. Angelicus Kropp, konnte den Text aufgrund einer früheren Abschrift immerhin noch im Jahr 1966 publizieren, doch schien P. Heid. Kopt. inv. 686 (zuvor P. Heid. inv. 1686) für immer verloren.

Ausgezeichnet! Heidelberg und seine Nobelpreisträger. Begleitbroschüre zur Ausstellung im Universitätsmuseum Heidelberg

Die Vergabe der Nobelpreise in den Bereichen Physik, Chemie, Medizin, Literatur, Wirtschaft und Frieden wird alljährlich mit großer Spannung erwartet. Oft bieten die Entscheidungen der Nobelpreis-Jury Anlass zu emotionalen Debatten. Der Nobelpreis ist mehr als nur ein Wissenschaftspreis. Er ist die begehrteste Auszeichnung überhaupt. Wissenschaftler, denen der schwedische König im Rahmen einer prunkvollen und weltweit beachteten Nobelpreiszeremonie Medaille und Diplom überreicht, gelten als die herausragenden Vertreter ihrer Disziplin. In der Geistes- und Wissenschaftsgeschichte erlangen die Preisträger Unsterblichkeit.

Himjar: Das vergessene Reich in Südarabien

Vor gut drei Jahrzehnten präsentierte eine kleine Ausstellung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz die Ergebnisse mehrjähriger Restaurierungsarbeit an den Überresten von zwei – wie sich dabei herausstellte – fast zweieinhalb Meter hohen Königsfiguren, die im klassischen Kontrapost wie Heroenstatuen dargestellt waren, signiert von einem griechischen Künstler Phokas. Schlagartig stellte sich damit ein bis dahin den meisten Archäologen und Historikern noch völlig unbekanntes altsüdarabisches Königreich im heutigen Jemen vor – und versank danach wieder weitgehend in Vergessenheit.

Rituale und die Ordnung der Welt: Darstellungen aus Heidelberger Handschriften und Drucken des 12. bis 18. Jahrhunderts

Rituale ordnen die Welt. Dies gilt insbesondere für jene Epochen wie das Mittelalter und die Frühe Neuzeit, in denen keine geschriebenen Verfassungen, Gesetzesbücher und Verwaltungsordnungen das Zusammenleben der Menschen regelten. Als wiederholbare, symbolisch aufgeladene Akte bildeten Rituale soziale Ordnung und legitime Herrschaft nicht nur ab, sondern stellten Autorität, Vorrang und Hierarchie überhaupt erst her. Die Bedeutung der Rituale für die europäischen Gesellschaften der Vormoderne spiegelt sich in der Aufmerksamkeit, die ihnen die Zeitgenossen in Texten und Bildern schenkten. Der Band zeigt die Macht des Rituals in Politik, Religion, Gesellschaft und Recht am Beispiel von Handschriftenminiaturen, Holzschnitten und Drucken des 12. bis 18. Jhds. aus den Tresoren der Universitätsbibliothek Heidelberg.

Weitere Informationen und "Virtuelle Ausstellung".

Löwen, Liebstöckel und Lügensteine: Illustrierte Naturbücher seit Konrad von Megenberg

Konrad von Megenberg gilt als spätmittelalterlicher Wegbereiter der deutschsprachigen naturwissenschaftlichen Fachprosa, die sich an ein Laienpublikum richtet. Sein siebenhundertjähriges Geburtsjubiläum nimmt die Universitätsbibliothek Heidelberg zum Anlass, sich dem bekanntesten seiner Werke, dem »buch von den natürlichen dingen«, auch »Buch der Natur« genannt, als einem Prototyp des illustrierten Naturbuchs zu widmen. Gleich vier mittelalterliche Handschriften dieses Werkes sind Teil der berühmten Heidelberger Bibliotheca Palatina. Zwei dieser Manuskripte sind mit umfangreichen Illustrationszyklen ausgestattet.

Der mittelalterlichen, scholastischen Weltsicht entsprechend, stellt Konrad von Megenberg Mensch und Kosmos an den Anfang seines Werkes, um dann die »natürlichen Ding« aus den drei Reichen der Natur - Zoologie, Botanik und Geologie - systematisch zu ordnen. Die Überlieferung des Werkes wurde im Spätmittelalter mit einprägsamen Illustrationen verknüpft. Diese beruhen wie die Texte auf einer langen Tradition und fanden ihrerseits eine bis weit in die Neuzeit reichende Nachfolge.

Weitere Informationen und „Virtuelle Ausstellung“.

Art the Ape of Nature: Eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst

„Art the Ape of Nature – das Affenmotiv in der zeitgenössischen Kunst“ war Titel eines Mittelseminars am Institut für Europäische Kunstgeschichte in Heidelberg, dessen Ergebnis in der Schau „Art the Ape of Nature – Eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst“ im Universitätsmuseum in Heidelberg 2013 zu sehen war. Im Seminar „Art the Ape of Nature – das Affenmotiv in der zeitgenössischen Kunst“ wurden in jeder Sitzung namhafte Vertreter der Neuesten Kunstgeschichte hinsichtlich ihres Umgangs mit dem Motiv des Affen diskutiert. Darunter waren der britische Nachkriegsmaler Francis Bacon, die politaktivistische Schriftfotografin Barbara Kruger, der Readymade-Kitschkünstler Jeff Koons, der expressive „Maleraffe“ Jörg Immendorff, die feministischen Aktions- und Plakatkünstlerinnen Guerilla Girls oder der Street „Artivist“ Banksy. Zudem wurde die Rolle etwa von Gorillas, Schimpansen und Pavianen in Darwin-Karikaturen des 19. Jahrhunderts sowie in heutigen Evolutionskarikaturen oder in Musikvideos von Bloodhound Gang, Peter Fox oder Modeselektor untersucht. Auch dem Darwinisten und Spiritisten Gabriel von Max, der exotischen Affenmalerei des „Naiven“ Henri Rousseau oder dem Dadaisten Francis Picabia wurde je eine Sitzung gewidmet, wie dem weniger bekannten Bildhauer Hugo Reinhold (gestorben 1900) oder dem Young British Artist Angus Fairhurst.

Für die Ausstellung konnten wir Künstler aus London, München und Wien gewinnen, die nicht nur wie Anja Priska oder Gerd Dengler Werke für unsere Ausstellung zur Verfügung stellten, sondern sich wie Larissa Kopp, Eva Blanché und Florian Aschka anlässlich „Art the Ape of Nature“ mit dem Motiv des Affen auseinandersetzten und neue Arbeiten explizit für die Ausstellung schufen.

memoria fotografica: Italienbilder aus der kunsthistorischen Fotothek

Die Ausstellung memoria fotografica. Italienbilder aus der kunsthistorischen Fotothek dokumentiert erstmals einen Ausschnitt des insgesamt rund 75000 Aufnahmen von unter anderem Architektur, Malerei, Zeichnung und Skulptur umfassenden Fototheksbestandes am Institut für Europäische Kunstgeschichte (IEK) an der Universität Heidelberg. Der Bestand „Topographie Italien“ ist hierbei der umfangreichste und beinhaltet qualitätsvolle Aufnahmen von bekannten Fotografen, wie den Brüdern Alinari, Carlo Naya, Giorgio Sommer und James Anderson, sowie unterschiedliche Techniken, wie Albumin- und Gelatinesilberabzüge.

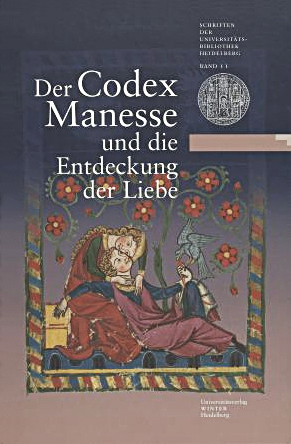

Der Codex Manesse und die Entdeckung der Liebe: Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Heidelberg, des Instituts für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde sowie des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg zum 625. Universitätsjubiläum

Saget mir ieman, waz ist minne? Diese Frage des Dichters Walther von der Vogelweide nach dem Wesen der Liebe beschäftigte seit dem hohen Mittelalter fahrende Sänger, Adlige und sogar Kleriker. Wie in einer Vielzahl von Texten und Bildern immer neu reflektiert wurde, konnte es einem Ritter nicht mehr genügen, die von ihm begehrte Dame zu besitzen. Er wollte vielmehr ihr Herz erobern. Die vielstimmige Entdeckung des Themas 'Minne' als erotischer Liebe zwischen Mann und Frau beeinflusste nicht nur das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Sie wandelte auch das Selbstverständnis des Adels und die Umgangsformen innerhalb der höfischen Gesellschaft.

Die Lieder und Bilder im Codex Manesse fangen diesen Wandel exemplarisch ein. In einzigartiger Weise versammelt die großformatige Prachthandschrift den staufischen wie auch den nachklassischen Minnesang in seiner ganzen Gattungs- und Formenvielfalt. Die Miniaturen zu den Dichtern mit ihren Darstellungen höfischer Szenen, Festlichkeiten und Turniere prägten nachhaltig das moderne Bild des ritterlichen Mittelalters. Dabei ist der Codex Manesse selbst bereits als Rückblick zu deuten: Er wollte die allmählich verklingenden, zuvor nur mündlich überlieferten Lieder erstmals schriftlich zusammentragen; viele Texte wären ohne diese Niederschrift heute verloren.

Am Beispiel des Codex Manesse und weiterer wertvoller Handschriften und Drucke aus den Tresoren der Universitätsbibliothek Heidelberg illustriert der Katalog die Entdeckung der Liebe im hohen Mittelalter.

Weitere Informationen und „Virtuelle Ausstellung“.

Charles VII et le conseil municipal rouennais: Communication, négociations, légitimité

En octobre 1449, Charles VII et ses hommes étaient aux portes de Rouen, prêts à mettre à siège la ville dont le roi se disait le seigneur légitime puisqu’il se voulait, et avait été sacré, roi de France. Ses prétentions à la couronne, et ainsi au contrôle de Rouen, étaient cependant contestées par son rival, Henri VI, roi d’Angleterre, lui aussi roi de France, un titre hérité de son père, Henri V. Après trente ans sous contrôle Lancastre, comment les Rouennais ont-ils accueilli Charles VII et comment les a-t-il convaincus de sa légitimité royale ? En s’appuyant sur les sources du conseil municipal rouennais, ce livre propose une analyse des relations roi-sujet à Rouen de 1449 à la mort du roi en 1461.

Zwischen Anthropologie und Philologie: Beiträge zur Zukunft der Minneredenforschung

Der Sammelband vereint heterogene Beiträge zu den zentralen Themenfeldern der Minneredenforschung und liefert Einblicke in ihre aktuellen Tendenzen. Er geht auf das Symposium "Anthropologie und Philologie: Die Zukunft der Minneredenforschung. Diskussionen auf der Grundlage des Handbuchs Minnereden" zurück, das im Herbst 2013 im Internationalen Wissenschaftsforum Heidelberg stattfand. Die Beiträge bieten neue Zugänge zu der Gattungsproblematik und Binnendifferenzierung des Minneredenkorpus, seinem narrativen Potenzial sowie zu Aspekten der Textualität spätmittelalterlicher Liebesdichtung.

Hier freut sich der Tod, dem Leben zu helfen: Anatomie in Heidelberg gestern und heute

Die Lehre vom Aufbau des menschlichen Körpers, von den Strukturen und den Beziehungen der Organe, Gewebe und Zellen untereinander, etablierte sich seit dem 16. Jahrhundert als wesentliche Grundlage der medizinischen Forschung und Lehre. Seither haben sich die Methoden der Anatomie stark verändert: Konnte einst allein mit dem Seziermesser freigelegt und mit dem bloßen Auge beobachtet werden, verfeinerten sich die Einblicke immer weiter. Heute bestehen in diesem Bereich durch Elektronenmikroskopie und Computertomographie ganz neue Möglichkeiten.

Die Ausstellung stellt verschiedene Aspekte der Anatomie vor: Neben den aktuellen Aufgaben des Heidelberger Instituts für Anatomie und Zellbiologie in Lehre und Forschung wird auch dessen bis ins Jahr 1805 zurückgehende Geschichte beleuchtet. Im Mittelpunkt stehen dabei die jeweiligen Institutsleiter, die mit ihren Forschungsschwerpunkten und Veröffentlichungen prägend wirkten. Eine dritte Abteilung stellt die seit dem 18. Jahrhundert gebräuchlichen anatomischen Präparate und Modelle sowie die dabei angewendeten Techniken vor. Die Heidelberger Anatomische Sammlung, ihr Aufbau und ihr aktuelles Fortbestehen sind ein weiterer Schwerpunkt der Schau. In einem letzten Abschnitt wird die Entwicklung anatomischer Illustrationen im Spiegel von Druckwerken des 16. bis 19. Jahrhunderts, die fast alle aus dem Besitz der Universitätsbibliothek Heidelberg stammen, veranschaulicht.