Wick, Lucia

Oedenburg: Volume 1: Les camps militaires julio-claudiens

Der erste Band der Abschlusspublikation befasst sich mit der Analyse der Architektur und der historischen Bedeutung des römischen Lagers, das unter Tiberius an der Grenze des Reiches errichtet wurde, bevor es unter Claudius wieder aufgebaut und nach der Eroberung des Dekumatenlandes (agri decumates) verlassen wurde.

Oedenburg: Volume 2: L’agglomération civile et les sanctuaires 1 – Fouilles

Der zweite Teil über die Ausgrabungen in Oedenburg stellt die Untersuchungen auf unterschiedlichen Gebieten der Zivilsiedlung dar. Die Vielfalt der ergrabenen Zonen sowie eine sehr großflächige geomagnetische Prospektion erlauben, einen räumlichen Ansatz der zivilen Agglomeration vorzulegen sowie ihren chronologischen Ablauf und das Niveau der materiellen Entwicklung zu bewerten.

Oedenburg: Volume 2: L’agglomération civile et les sanctuaires 2 – Matériel et études

Der zweite Teil über die Ausgrabungen in Oedenburg stellt die Untersuchungen auf unterschiedlichen Gebieten der Zivilsiedlung dar. Die Vielfalt der ergrabenen Zonen sowie eine sehr großflächige geomagnetische Prospektion erlauben, einen räumlichen Ansatz der zivilen Agglomeration vorzulegen sowie ihren chronologischen Ablauf und das Niveau der materiellen Entwicklung zu bewerten.

Die latènezeitliche Brücke mit Siedlung bei Kirchhain-Niederwald, Landkreis Marburg-Biedenkopf: Interdisziplinäre Forschungen zur eisenzeitlichen Siedlungslandschaft des Amöneburger Beckens

Zwischen 2008 und 2012 legte die hessenARCHÄOLOGIE im nördlichen Amöneburger Becken bei Niederwald einen spektakulären Fundplatz der jüngeren Eisenzeit frei – die Reste einer 21 m langen hölzernen Jochpfahlbrücke, die etwa von etwa der Mitte des 3. bis um die Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. als Flussübergang gedient hatte. Als Glücksfall erwies sich, dass ab 2011 400 m westlich der Brückenrelikte die Hinterlassenschaften einer gleichzeitigen Siedlung zutage kamen, deren früheste Spuren in die Hallstattzeit zurückreichen. Das Resultat der eingehenden, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten interdisziplinären Forschungen stellt eine zweibändige Studie dar, die sich nicht allein mit der sorgfältigen Behandlung der lokalen eisenzeitlichen Hinterlassenschaften zufrieden gibt, sondern ein landschafts- und besiedlungsgeschichtliches Bild vom Amöneburger Becken während des 1. Jahrtausends v. Chr. entwirft.

Band 2, s. hier.

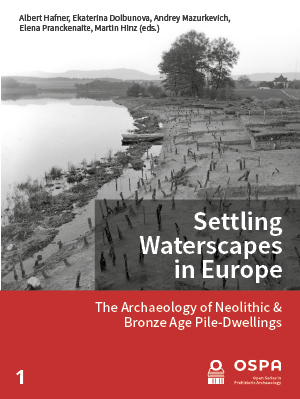

Settling waterscapes in Europe: The archaeology of Neolithic and Bronze Age pile-dwellings

Pfahlbauten werden seit Jahrzehnten in ganz Europa erforscht. Dies hat zur Entwicklung unterschiedlicher Methoden und sogar zu verschiedenen Schulen von Ausgrabungs- und Analysetechniken geführt, die von den Forschungstraditionen in den einzelnen Ländern beeinflusst sind. Dieser Band gibt einen aktuellen Einblick in die internationale Forschung über Leben in und um prähistorische Wasserlandschaften. Er enthält verschiedene Fallstudien, die die Bedeutung der wissenschaftlichen Analyse für die Untersuchung der Besiedlung zwischen Land und Wasser und des anthropogenen Einflusses auf die Landschaften rund um Pfahlbauten im Neolithikum und in der Bronzezeit aufzeigen, und präsentiert einen neuen Datenbestand und internationale Perspektiven für die Besiedlung europäischer Gewässerlandschaften.

Zugehörige Forschungsdaten finden Sie hier.