Monographien des RGZM

In der Monographien-Serie des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie, werden auf der Grundlage archäologischer, historischer und literarischer Quellen übergreifende Fragestellungen zur prähistorischen, antiken und frühmittelalterlichen Geschichte, Kultur und Kunst behandelt. Ergänzende Materialien und Open Data können in die Online-Version aufgenommen werden.

Das Online-Angebot soll kontinuierlich durch die Retrodigitalisierung älterer Bände ergänzt werden.

Zusatzdaten zu Publikationen dieser Reihe

Italienische Übersetzung der Texte aus:

Joachim Weidig, Bazzano – ein Gräberfeld bei L’Aquila (Abruzzen). Die Bestattungen des 8.–5. Jahrhunderts v.Chr., Monographien des RGZM, Band 112 (Mainz 2014)

Weitere Publikationen des Römisch-Germanischen Zentralmuseums

Verlag

Leibniz-Zentrum für Archäologie

Ludwig-Lindenschmit-Forum 1

D-55116 Mainz

Tel.: +49 6131 8885 0

E-mail: verlag@rgzm.de

Erscheint demnächst

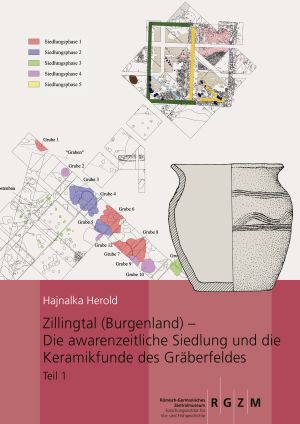

Zillingtal (Burgenland) – Die awarenzeitliche Siedlung und die Keramikfunde des Gräberfeldes

Die Bearbeitung der frühmittelalterlichen Siedlung (7.-8. Jahrhundert n. Chr.) sowie der Keramikfunde des zugehörigen Gräberfeldes konzentriert sich auf drei Schwerpunkte: awarenzeitliche Siedlungsbefunde und Siedlungsstrukturen im Karpatenbecken, Keramikproduktion und Keramikgebrauch in der Awarenzeit sowie awarenzeitliche Traditionen in Zillingtal bei der Beigabe von Keramikgefäßen ins Grab.

Bei den Siedlungsbefunden interessiert vor allem die frühmittelalterliche Wiederverwendung der römischen Ruinen. Die Auswertung des Fundmaterials konzentriert sich auf die Keramikfunde, mit denen zusammen auch die Keramikgefäße des awarenzeitlichen Gräberfeldes untersucht werden. Dazu dienen archäologische und archäometrische Analysen sowie Methoden der experimentellen Archäologie. Die gewonnene Chronologie der Grabgefäße und die anthropologischen Daten der Bestatteten bilden die Basis für die Analyse der awarenzeitlichen Traditionen bei der Beigabe von Keramikgefäßen in die Gräber.

Bisher erschienen

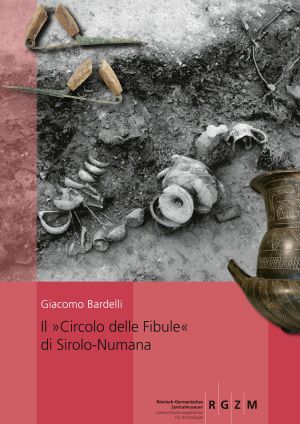

Il »Circolo delle Fibule« di Sirolo-Numana

Der »Circolo delle Fibule« von Sirolo-Numana (Prov. Ancona) zählt zu den wichtigsten Funden in den vorrömischen Marken und zeichnet sich durch die enorme Anzahl von Fibeln, die in den neun Gräbern gefunden wurden – mehr als 1200 Exemplare verschiedener Typen und Materialien. Dieser 1970 entdeckte Schlüsselkontext der Archäologie des Picenums ist nun erstmals Gegenstand einer spezifischen Studie, die die Vielfalt der Funde und die komplexen Bestattungssitten illustriert. Die Untersuchung der Grabbeigaben offenbart die sozialen Strukturierungsprozesse, die in Numana zwischen dem Ende des 7. und dem Beginn des 5. Jahrhunderts v.Chr. stattfanden, im Spannungsfeld zwischen einem starken Konservatismus und den ersten internationalen Kontakten.

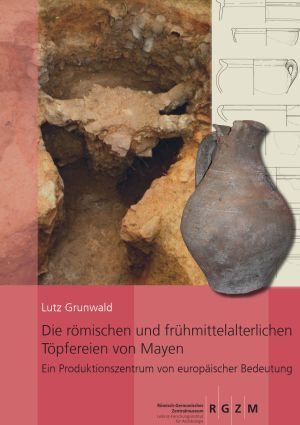

Die römischen und frühmittelalterlichen Töpfereien von Mayen: Ein Produktionszentrum von europäischer Bedeutung

Die in Mayen hergestellte Mayener Ware gilt als charakteristisch und datierungsrelevant. Für Teile des antiken europäischen Wirtschaftsgefüges waren diese Keramikprodukte prägend. Die Mayener Töpfereien gehörten zum vormodernen Industrierevier zwischen Osteifel und Rhein. Hier erfolgte über das 5. Jahrhundert hinweg ein bruchloser Wissens- und Techniktransfer von der römischen Epoche in das Frühmittelalter. Die Studie geht über die typochronologische Beurteilung der Gefäßkeramik hinaus. Es werden auch Aspekte des individuellen Lebens der Töpfer in ihren vielschichtigen Lebenswelten wie ihre Glaubensvorstellungen, ihre Besitzabhängigkeiten oder die Geldwirtschaft angesprochen.

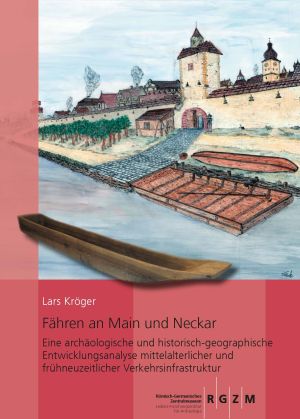

Fähren an Main und Neckar: Eine archäologische und historisch-geographische Entwicklungsanalyse mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Verkehrsinfrastruktur

Flüsse wie der Main und der Neckar bilden das Herzstück vieler Kulturlandschaften. Sie verbinden Räume miteinander und bieten umfangreiche Möglichkeiten zur kulturellen und wirtschaftlichen Entfaltung entlang ihrer Ufer. Gleichzeitig bilden sie auch eine Barriere, welche nicht ohne Weiteres überwunden werden kann. Gerade an schiffbaren Flussabschnitten muss eine Infrastruktur bereitstehen, die verlässlich funktioniert, aber die Nutzung des Flusses nicht oder nur gering einschränkt. Flussübergänge bilden einen Flaschenhals im Straßensystem. Sie sind von erheblicher politischer wie auch monetärer Bedeutung und wollen kontrolliert und reguliert werden. Während aus ur- und frühgeschichtlichen Zeiten nur bruchstückhafte Informationen hierzu vorliegen, zeigen das Mittelalter und die frühe Neuzeit eine große Komplexität der Verhältnisse, welche vorrangig auf dem Einsatz von Fähren basiert.

Die vorliegende Studie analysiert die verfügbaren archäologischen und schriftlichen Quellen an den Flusssystemen Main und Neckar, um ein geschlossenes Bild der Entwicklung der Flussübergänge zu erhalten. Die archäologische Analyse basiert auf der großen Anzahl von 121 im Arbeitsgebiet gefundenen Einbäumen, die in der Regel Bestandteile komplexerer Fährkonstruktionen bildeten. Diese Vielzahl ermöglicht es, lokale und zeitliche Unterschiede herauszuarbeiten, stellt diese anderen Regionen in Europa gegenüber und erlaubt verlässliche bauliche Rekonstruktionen.

Um Fragen der Besitzverhältnisse, Rechtsgrundlagen und allgemeinen Nutzungsverhältnisse an Fähren und Brücken zu klären wurden die publizierten Quellen des Mittelalters und der Neuzeit zu 241 Flussübergängen erfasst und ausgewertet. Sie zeigen ein komplexes System aus Rechten und Pflichten, dem Lehnsherren, Fährleute und Fahrgäste unterworfen waren. Gleichzeitig wird deutlich, dass – anders als häufig angenommen – Furten im klassischen Sinn keinerlei Bedeutung an den schiffbaren Abschnitten der Flüsse besaßen. Die vorliegende Arbeit bietet somit einen fundierten Einblick in die regionalen und überregionalen Transportsysteme im Herzen Mitteleuropas.

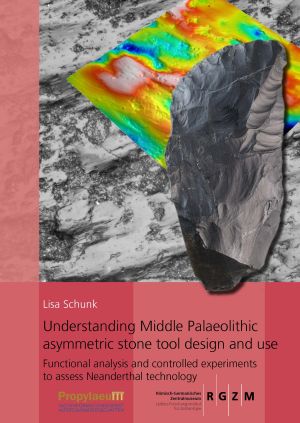

Understanding Middle Palaeolithic asymmetric stone tool design and use: Functional analysis and controlled experiments to assess Neanderthal technology

Im späten Mittelpaläolithikum Mittel- und Osteuropas wurde die Variabilität der Steingerätetechnologien der Neandertaler durch einen asymmetrischen Werkzeugtyp, sog. Keilmesser, ergänzt. Morphologische Merkmale und die Interpretation als Werkzeug im Langzeitgebrauch bieten ein einzigartiges Archiv für das Verhalten später Neandertaler.

Analysiert wurden Funde aus Buhlen, Balver Höhle und Ramioul. Eine multidisziplinäre Kombination aus Funktionsanalyse und kontrollierten Experimenten ermöglichte eine Evaluierung veröffentlichter Interpretationen und führte zu einer umfassenden Herangehensweise, die verschiedene Methoden und Analysemaßstäbe einsetzt und neue Perspektiven auf Keilmesser öffnet.

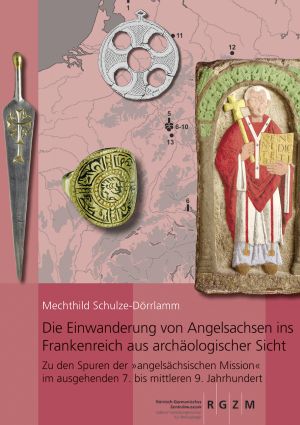

Die Einwanderung von Angelsachsen ins Frankenreich aus archäologischer Sicht.: Zu den Spuren der »angelsächsischen Mission« im ausgehenden 7. bis mittleren 9. Jahrhundert

Im 8. Jahrhundert lag der Höhepunkt einer geistigen Bewegung, die viele hoch gebildete Männer sowie einige Frauen aus Angelsachsen dazu veranlasst hatte, auf den Kontinent auszuwandern. Deren Ziel war es, die heidnische Bevölkerung – insbesondere Friesen und die stammesverwandten Altsachsen – für das Christentum zu gewinnen oder deren religiöse Bildung zu verbessern. Vor allem im nördlichen und östlichen Frankenreich arbeiteten sie zeitlebens als Missionare, Priester, Mönche und Nonnen, Lehrer oder Lehrerinnen, teils auch als Gelehrte. Von den Teilnehmern an der „angelsächsischen Mission“ sind heute nur wenige allgemein bekannt, z. B. der in Friesland ermordete Erzbischof Bonifatius und der Missionar Willibrord von Echternach, weil es bisher fast unmöglich war, sich ein umfassendes Bild dieses Personenkreises zu verschaffen.

In dem reich illustrierten Buch werden erstmals 70 Männer und 15 Frauen, die nachweislich aus Angelsachsen eingewandert sind, mit ihren Namen und Lebensdaten vorgestellt. Es enthält überdies Grundrisspläne der von ihnen gegründeten Kirchen und Klöster, zeigt die heute noch erhaltenen Gegenstände aus ihrem Besitz und dokumentiert ihre Gräber sowie das einzigartige Bonifatius-Grabmal in Mainz. Fünf neue Verbreitungskarten zeigen nicht nur die Lage von Wirkungsstätten und Begräbnisplätzen der Einwanderer, sondern auch der heutigen Aufbewahrungsorte von Werken der angelsächsischen Kunst und des Kunsthandwerks sowie der Fundorte archäologischer Gegenstände angelsächsischer Herkunft im Frankenreich.

The Beef behind all Possible Pasts: The Tandem Festschrift in Honour of Elaine Turner and Martin Street

Diese Tandem-Festschrift ist eine Hommage an Elaine Turner und Martin Street, um all das zu würdigen, was Sie beide für das Archäologische Forschungszentrum MONREPOS und das Museum für menschliche Verhaltensevolution des Römisch-Germanischen Zentralmuseums geleistet haben, um hohe Forschungsstandards zu gewährleisten, und für Ihre Beiträge zur paläolithischen Archäologie in Deutschland und darüber hinaus. Es soll als ein großes „CHEERS“ der MONREPOS-Mitarbeiter und vieler anderer Freunde und Kollegen aus aller Welt verstanden werden, die zu dieser Festschrift beigetragen haben.

Der Doppelband umfasst ein breites Spektrum an Themen vom Jungpaläolithikum über das frühe Holozän bis hin zum Mittelalter – und berührt damit die große Bandbreite an Themen, mit denen sich Elaine und Martin in den letzten mehr als 30 Jahren beschäftigt haben. Es beginnt mit der Erörterung der ältesten Beweise für Feuer und behandelt viele andere Schlüsselthemen der wissenschaftlichen Debatte in faszinierender Detailtiefe.

s. Band 1

The Beef behind all Possible Pasts: The Tandem Festschrift in Honour of Elaine Turner and Martin Street

Diese Tandem-Festschrift ist eine Hommage an Elaine Turner und Martin Street, um all das zu würdigen, was Sie beide für das Archäologische Forschungszentrum MONREPOS und das Museum für menschliche Verhaltensevolution des Römisch-Germanischen Zentralmuseums geleistet haben, um hohe Forschungsstandards zu gewährleisten, und für Ihre Beiträge zur paläolithischen Archäologie in Deutschland und darüber hinaus. Es soll als ein großes „CHEERS“ der MONREPOS-Mitarbeiter und vieler anderer Freunde und Kollegen aus aller Welt verstanden werden, die zu dieser Festschrift beigetragen haben.

Der Doppelband umfasst ein breites Spektrum an Themen vom Jungpaläolithikum über das frühe Holozän bis hin zum Mittelalter – und berührt damit die große Bandbreite an Themen, mit denen sich Elaine und Martin in den letzten mehr als 30 Jahren beschäftigt haben. Es beginnt mit der Erörterung der ältesten Beweise für Feuer und behandelt viele andere Schlüsselthemen der wissenschaftlichen Debatte in faszinierender Detailtiefe.

s. Band 2

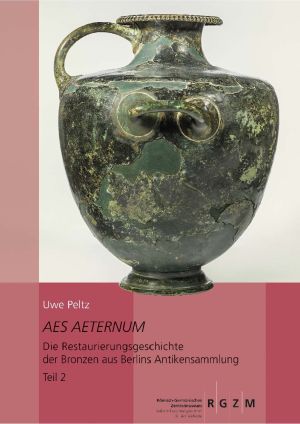

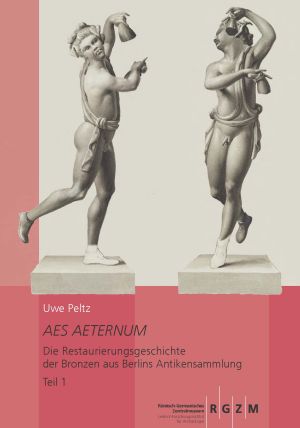

AES AETERNUM: Die Restaurierungsgeschichte der Bronzen aus Berlins Antikensammlung

Mit der Wiederentdeckung der antiken Kulturen etablierte sich der Wunsch nach Dauerhaftigkeit ihres materiellen Erbes und damit die Restaurierung von archäologischen Kulturgütern. Ihre Geschichte zu verstehen, bietet den Zugang zu den technischen Möglichkeiten, den praktischen Vorgehensweisen und nicht zuletzt den restaurierungsethischen Überlegungen der damaligen Restaurierenden sowie zu den ästhetischen, oftmals auratischen und später zunehmend kunstwissenschaftlichen Vorstellungen der Kunsthändler, Sammler und Museumskustoden zugleich.

Ein wichtiges Betätigungsfeld boten die geborgenen antiken Bronzen.

Der Bestand an der Berliner Antikensammlung zählt zu den ältesten und bedeutendsten außerhalb des mediterranen Raumes. Ein Teil der hier und nördlich der Alpen erworbenen Bronzen verkörpert noch immer das restauratorische Vorgehen in den Herkunftsregionen, weitere Funde offenbaren die sich um 1900 naturwissenschaftlich ausrichtende Bronzerestaurierung, und andere Antiken spiegeln das Engagement der dauerhaft an der Sammlung angestellten Metallrestauratoren bis in die frühen 1980er Jahre wider.

Damit umreißen die Berliner Bronzen in ihrer Gesamtheit eine beinahe 500-jährige Restaurierungsgeschichte, die in ihren wesentlichen Facetten mit Unterstützung von Funden aus anderen Museen anschaulich werden konnte.

Band 1, siehe hier.

AES AETERNUM: Die Restaurierungsgeschichte der Bronzen aus Berlins Antikensammlung

Mit der Wiederentdeckung der antiken Kulturen etablierte sich der Wunsch nach Dauerhaftigkeit ihres materiellen Erbes und damit die Restaurierung von archäologischen Kulturgütern. Ihre Geschichte zu verstehen, bietet den Zugang zu den technischen Möglichkeiten, den praktischen Vorgehensweisen und nicht zuletzt den restaurierungsethischen Überlegungen der damaligen Restaurierenden sowie zu den ästhetischen, oftmals auratischen und später zunehmend kunstwissenschaftlichen Vorstellungen der Kunsthändler, Sammler und Museumskustoden zugleich.

Ein wichtiges Betätigungsfeld boten die geborgenen antiken Bronzen.

Der Bestand an der Berliner Antikensammlung zählt zu den ältesten und bedeutendsten außerhalb des mediterranen Raumes. Ein Teil der hier und nördlich der Alpen erworbenen Bronzen verkörpert noch immer das restauratorische Vorgehen in den Herkunftsregionen, weitere Funde offenbaren die sich um 1900 naturwissenschaftlich ausrichtende Bronzerestaurierung, und andere Antiken spiegeln das Engagement der dauerhaft an der Sammlung angestellten Metallrestauratoren bis in die frühen 1980er Jahre wider.

Damit umreißen die Berliner Bronzen in ihrer Gesamtheit eine beinahe 500-jährige Restaurierungsgeschichte, die in ihren wesentlichen Facetten mit Unterstützung von Funden aus anderen Museen anschaulich werden konnte.

Band 2, siehe hier.

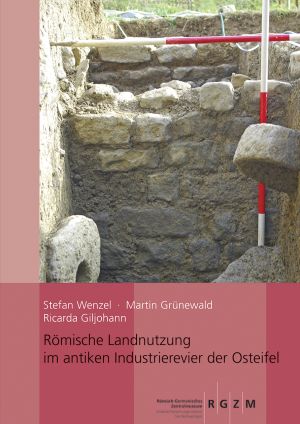

Römische Landnutzung im antiken Industrierevier der Osteifel

Seit Beginn der Römischen Kaiserzeit erlebte die Gegend zwischen Mayen am Rande der Eifel und Andernach am Rhein eine enorme Steigerung ihrer wirtschaftlichen Aktivität. In kurzer Zeit entstand dort ein Industrierevier, von dem aus weite Gebiete in den römischen Nordwestprovinzen mit hochwertigen Basaltlava-Mühlsteinen, leichten Tuffsteinen und später auch mit hitzebeständiger Keramik versorgt wurden. Steinbrüche wurden neu angelegt, Land- und Wasserwege ausgebaut, bestehende Absatzräume ausgedehnt und andere erst noch erschlossen. Auf Rückschläge im 3. und 4. Jahrhundert folgten weitere Boomphasen.

Wie konnten die zahlreichen Arbeiter und ihre Familien ernährt werden, und welche Folgen hatte der Erfolg der Stein- und der energieintensiven Keramikindustrie für die Umwelt? Um dies zu klären, wurden zwei römische Villen am Nordrand der Mayener Mühlsteinbrüche mit geophysikalischen Messungen, Grabungen, geoarchäologischen und botanischen Untersuchungen erforscht und ihr gesamtes Umfeld erkundet. Die Ergebnisse präsentiert dieses Buch. Die Bewohner der villa Mendig, »Im Winkel« waren selbst an der Herstellung von Mühlsteinen beteiligt. In der Spätantike dürfte eine Flächendrainage dort einen Umschlagplatz für Mühlsteine am Segbach trocken gehalten haben, während ein wehrhafter Speicherbau die Versorgung der Steinbrucharbeiter sicherstellte. In der villa Mendig, »Lungenkärchen« residierten Steinbruchbesitzer. Sie erwies sich als Axialhofanlage mit imposantem Wasserbecken. Begehungen führten ebenso zur Auffindung des zu »Lungenkärchen« gehörenden Begräbnisplatzes mit Monumenten aus Lothringer Kalkstein wie zur Entdeckung eines bislang unbekannten vicus »Im Terl«.

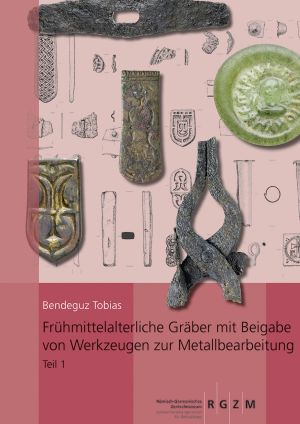

Frühmittelalterliche Gräber mit Beigabe von Werkzeugen zur Metallbearbeitung

Die Sitte, Werkzeuge zur Metallbearbeitung einem Verstorbenen mit ins Grab zu geben, ist bereits seit der Kupferzeit bekannt und in Europa, Asien und Afrika weitverbreitet. Der vorliegende Band versucht, diese Praktik nachzuzeichnen und dabei die geistige Kultur der jeweiligen Epoche mitzuberücksichtigen. Das Bild der archäologischen Hinterlassenschaft wird durch Schrift- und Bildquellen vervollständigt.

Die Arbeit gibt einen Überblick von der Kupferzeit bis ins Mittelalter zu allen Gräbern, in denen Schmiedewerkzeuge gefunden wurden. Einige ausgewählte Beispiele aus dem frühen Mittelalter werden in Einzelstudien eingehender behandelt.

Neben den archäologischen Befunden bieten epigraphische, ikonographische, urkundliche und historische Quellen die Grundlagen für eine neue Interpretation.

Band 2, s. hier.

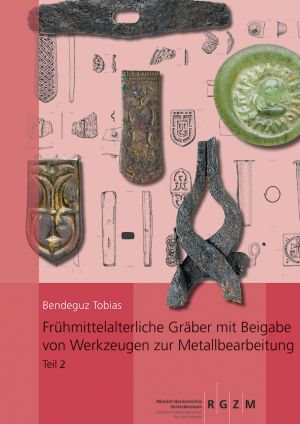

Frühmittelalterliche Gräber mit Beigabe von Werkzeugen zur Metallbearbeitung

Die Sitte, Werkzeuge zur Metallbearbeitung einem Verstorbenen mit ins Grab zu geben, ist bereits seit der Kupferzeit bekannt und in Europa, Asien und Afrika weitverbreitet. Der vorliegende Band versucht, diese Praktik nachzuzeichnen und dabei die geistige Kultur der jeweiligen Epoche mitzuberücksichtigen. Das Bild der archäologischen Hinterlassenschaft wird durch Schrift- und Bildquellen vervollständigt.

Die Arbeit gibt einen Überblick von der Kupferzeit bis ins Mittelalter zu allen Gräbern, in denen Schmiedewerkzeuge gefunden wurden. Einige ausgewählte Beispiele aus dem frühen Mittelalter werden in Einzelstudien eingehender behandelt.

Neben den archäologischen Befunden bieten epigraphische, ikonographische, urkundliche und historische Quellen die Grundlagen für eine neue Interpretation.

Band 1, s. hier.

Brandstrukturen im späten Magdalénien: Betrieb, Nutzung und Funktion

Die Nutzung des Feuers war einer der entscheidenden Meilensteine in der Evolution des Menschen und seines Verhaltens. Im Laufe der Jahrhunderttausende gewann das Element Feuer immer mehr an Bedeutung. Bis heute kommt ihm eine zentrale Rolle im Leben der Menschen zu – eine Rolle, die weit über die handwerkliche und kulinarische Nutzung hinausgeht: Das Feuer wurde immer mehr zum Mittelpunkt des sozialen Lebens und bildet letztendlich die Grundlage unserer Zivilisation.

Die vielschichtige Auswertung paläolithischer Brandstrukturen und ihrer näheren Umgebung liefert wichtige Beiträge zum Verständnis des räumlichen und sozialen Verhaltens der Jäger und Sammler-Gruppen, nicht zuletzt im Kontext der Entstehung überregionaler Regelwerke, die insbesondere im späten Jungpaläolithikum archäologisch greifbar werden.

Eine vergleichende, diachrone Auswertung von Brandstrukturen bedarf eines standardisierten und allgemein anwendbaren Methodenapparates. Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Ausgangspunkt geschaffen, basierend auf den teils hervorragend konservierten Feuerstellenbefunden aus dem späten Magdalénien. Auf dieser Grundlage konnte ein umfangreicher Methodenapparat entwickelt und gleichzeitig auf seine Anwendbarkeit und Aussagekraft hin überprüft werden. So entstand ein detailliertes Bild zur Nutzung und zur Bedeutung des Feuers nach dem Höhepunkt der letzten Kaltzeit.

I tripodi a verghette in Etruria e in Italia centrale: Origini, tipologia e caratteristiche

Die Etrusker waren hervorragende Bronzehandwerker: Das beweisen sowohl zahlreiche archäologische Funde als auch antike Schriftquellen. Vor allem zwischen dem 6. und dem 5. Jahrhundert v. Chr. erreichten die etruskischen Bronzewerkstätten ein sehr hohes handwerkliches Niveau und spezialisierten sich auf die Herstellung von Hausrat und Bankettzubehör, die in allen Ecken des Mittelmeerraumes und nördlich der Alpen exportiert wurden.

Zu den wertvollsten Schöpfungen der etruskischen Bronzehandwerker gehörten die Stabdreifüße, eine Art Ständer, die aus mehreren gegossenen Teilen zusammengebaut und mit kleinen figürlichen Dekorationen verziert wurden. Als eines der wichtigsten und bedeutungsvollsten Elemente des Bankettzubehörs waren sie oft Teil von üppigen Grabausstattungen innerhalb und außerhalb Etruriens und aufgrund ihres symbolischen Werts wurden sie sogar in Heiligtümern geweiht. Ihre Eigenart geht vor allem aus den figürlichen Darstellungen hervor, die sie zierten und gleichzeitig als Träger von mythologischen Geschichten kennzeichneten.

Eine detaillierte Studie klärt die typologischen Zusammenhänge dieser etruskischen Kunstwerke mit ihren Vorbildern aus dem Nahen Osten und aus Griechenland auf, indem alle ihre technologischen und stilistischen Aspekte sorgfältig untersucht werden. Somit wird die Bedeutung der Stabdreifüße und ihre Natur von Prestigeobjekten für die etruskischen und nicht-etruskischen Eliten vollständig enthüllt.

Cemeteries and Sedentism in the Later Stone Age of NW Africa: Excavations at Grotte des Pigeons, Taforalt, Morocco

Die Grotte des Pigeons, Taforalt (Marokko) ist eine der berühmtesten Höhlenfundstellen in Nordafrika. Wir stellen neue Funde der Jäger und Sammler des Iberomaurusien vor, die sich größeren Herausforderungen durch ein sich rapide änderndes Klima ausgesetzt sahen.

In diesem Band beschreiben wir archäologische Zeugnisse, die den Zeitraum von vor 23000 bis 12500 Jahren abdecken. Wir untersuchen die Eigenschaften der Umwelt- und Verhaltensänderungen, die in einer größeren Erweiterung des Nahrungsspektrums vor etwa 15000 Jahren gipfelten; verbunden ist dies mit technologischen Neuerungen in einigen Aspekten und Konservatismus in anderen. Die Höhle wurde auch als bedeutender Bestattungsplatz genutzt, der es uns ermöglicht, die Bestattungspraktiken zu untersuchen und zusätzliche Informationen zur Ernährungsweise und zum Lebensstil zu gewinnen.

Die Karolingerzeit in Pannonien

Der vorliegende Band geht detailliert auf eine bisher überhaupt nicht oder nur kaum bekannte Periode des Karpatenbeckens ein: die östliche Expansion des Karolingerreiches – jene knapp 100 Jahre, die zwischen dem Untergang des Awarenkhaganats und der Entstehung des ungarischen Fürstentums liegen.

Pannonia, die neue östliche Provinz des Karolingerreiches, umfasste den Großteil Transdanubiens und des Save-Drau-Zwischenstromlandes, wo sich ab der Mitte des 9. Jahrhunderts kleinere Grafschaften etablierten. Die bekannteste unter ihnen war die Grafschaft in Unterpannonien mit dem Zentrum Mosaburg, das Priwina und sein Sohn Chezil ab den 840er Jahren in Zalavár-Vársziget (Burginsel) ausbauten. In Unterpannonien, das zum Missionssprengel des Salzburger Erzbistums gehörte, wurden zwischen 840 und 870 bis zu 30 Kirchen errichtet, von denen heute bereits fünf als archäologisch identifiziert gelten. Konstantin (Kyrill) und sein Bruder, der zum Erzbischof Pannoniens ernannte Method, waren kurz in Mosaburg tätig. Ende der 880er Jahre stand hier eine Königspfalz Arnolfs von Kärnten, des ostfränkischen Königs. Er überließ Mosaburg 896 Herzog Braslav, der die Siedlung mit einer starken Wallkonstruktion umgab.

Den seit über 70 Jahren fortwährenden Ausgrabungen ist zu verdanken, dass wir heute über ein zuverlässiges Bild der Siedlungsgeschichte, der Bau- und Kunstdenkmäler, der gesellschaftlichen Hierarchie, der ethnischen Zusammensetzung und der kulturellen Verbindungen der Mosaburger Grafschaft verfügen.

Der Schatzfund aus dem Stadtweinhaus in Münster / Westfalen und vergleichbare Schatzfunde des hohen und späten Mittelalters als archäologische Quelle

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die detaillierte Analyse des Schatzfundes aus dem Stadtweinhaus in Münster/Westfalen. Mit einem Ensemble an reich verzierten Schmuckstücken ist er nicht nur einer der größten spätmittelalterlichen Schatzfunde Mitteleuropas, sondern durch die typische Fund- und Forschungsgeschichte ein Paradebeispiel für die gesamte Quellengruppe.

Durch die umfassende Auswertung des Schatzfundes wird die traditionelle Interpretation als Hort eines jüdischen Pfandleihers erstmals hinterfragt und durch alternative Deutungen erweitert. Der Vergleich mit 324 Schatzfunden rundet die Studie zum Quellenwert dieser intentional deponierten Wertobjektkollektionen ab.

Tabellenanhang s. hier.

Quasi Liber et Pictura: Die Tierknochenfunde aus dem Gräberfeld an der Wiener Csokorgasse – eine anthrozoologische Studie zu den awarischen Bestattungssitten

Tierknochen in awarischen Gräberfeldern werden häufig als Speisebeigaben für die Toten oder unspezifisch als „Opfer“ gedeutet. Aber warum wählten die Awaren ganz bestimmte Tiere und Tierteile aus, um sie ihren Toten in das Grab zu legen?

Henriette Baron legt die Tierknochenfunde aus dem awarischen Gräberfeld an der Wiener Csokorgasse vor, analysiert die Beigabepraxis und gibt einen detaillierten Überblick zu awarischen Tierresten des 7. und 8. Jahrhunderts – mit dem Ziel, neue Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was die Menschen eigentlich in den Tieren sahen. Dabei wird klar: Die Interpretation als Speisebeigaben greift bisweilen zu kurz; die ausgewählten Tiere und Tierteile trugen tiefere Bedeutungen. Zudem zeichnet sich über wenige Generationen ein Wandel der Beigabensitte ab, der sich mit grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen in Zusammenhang bringen lässt.

Wenn man genau hinguckt, sind Tiere „wie ein Buch und ein Gemälde“ – „quasi liber et pictura“ – ein Spiegel unseres Seins, wie Alain de Lille es im 12. Jahrhundert schrieb.

Die römische Besiedlung im Umland der antiken Tuffbergwerke am Laacher See-Vulkan

Am Rhein nördlich der Mosel trafen Caesars Truppen auf eine mit Gutshöfen besiedelte, fruchtbare Beckenlandschaft und einen florierenden Mühlsteinhandel. Die germanische Okkupations- und Urbanisierungspolitik des Kaisers Augustus bedeutete u.a. den Beginn der Steinbauweise in Deutschland. Vor allem die Tuffvorkommen um den Laacher See-Vulkan traten ab diesem Zeitpunkt in den Fokus der römischen Bau-meister. Bereits in früheströmischer Zeit entstand hier eine antike Industrielandschaft, für deren Entwicklung die Voraussetzungen – qualitative, vulkanische Gesteine und der nur 5 km weit entfernte Rheinhafen von Andernach – besonders günstig waren.

In diesem Buch werden mehr als 200 römische Siedlungsfundstellen und die gut 450 Jahre andauernde Entwicklung der Gesellschaft in diesem Teil von Obergermanien behandelt. Die Einführung der Tuffsteinindustrie und die Stationierung römischer Truppenverbände ließen rasch eine wohlhabende, provinzialrömische Mischkultur entstehen. Selbst nach gravierenden Zerstörungen im 3. Jahrhundert entwickelte sich im fortgeschrittenen 4. Jahrhundert erneut eine prosperierende Gesellschaft bis in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts, unter zunehmender Zuwanderung von Germanen. Bereits bekannte herausragende Funde, wie das Nickenicher Nischengrabmal oder die Krufter Säule, werden im Gesamtkontext betrachtet. Neu vorgelegt wird archäologisches Fundmaterial aus dem 1.-5. Jahrhundert, vor allem aus Gräbern der frühen Kaiserzeit und der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts. Über 20 Wasserleitungsfunde, meist in Qanatbauweise, sowie eine mutmaßlich zivile Bergmannssiedlung beleuchten Besonderheiten der ländlichen Besiedlung im Umland der römischen Tuffbergwerke.

Byzantinische oder byzantinisierende Raumgestaltungen kirchlicher Architektur im frühárpádenzeitlichen Ungarn: Eine vergleichende Analyse auf Grundlage von Parallelen aus dem Balkan

Die Frage der »byzantinischen« Kirchen im frühárpádischen Königreich Ungarn gehört zu den zentralen Problemen der Archäologie und Historiographie Ungarns und all der Balkanstaaten, die auf dem Gebiet des ehemaligen Árpádenreichs entstanden sind. Eine sorgfältige Durchsicht der Kirchen unter Berücksichtigung ihrer Forschungsgeschichte zeigt jedoch, dass nur ein geringer Teil der aus teilweise nationalistischen Gründen als byzantinisch bezeichneten Kirchen tatsächlich Vorbilder in Byzanz hatten.

Werla 4: Curtem nostram nomine Werla – Architektur und Struktur einer ottonischen Königspfalz

Die Gesamtanalyse Werlas verknüpft die Auswertung der Altgrabungen von 1934-1939 und 1957-1964 mit gezielten Nachgrabungen und minimal-invasiven Sondagen.

Werlas gestaffelte Befestigungsanlagen sind Kennzeichen militärischer Stärke, und durch ihre monumentale Architektur wird königliche Macht in Szene gesetzt. In den Vorburgen dominieren einfache, der handwerklichen Produktion dienende Grubenhäuser und Speicherbauten, die Werla als Wirtschaftszentrum im Sinne der Elitenökonomik ausweisen.

Die Analyse der Kleinfunde bietet eine andere Perspektive als die Architektur. Sie ermöglicht Aussagen zu Gründungszeit, Blütephase und Aufgabe der Pfalz. Zudem lassen sich berittene, hochrangige Besucher der Königspfalz und ihr engeres Gefolge und sogar die selten anwesende königliche Hofhaltung erkennen.

Im mittleren 11. Jahrhundert wurde Werla aufgegeben, ihre Pfalzfunktionen sind nach Goslar übertragen worden. In einer überregionalen Betrachtung kann dies mit dem ökonomischen und politischen Strukturwandel in Zusammenhang gebracht werden, den der ostsächsische Raum erfuhr, als das Königtum von den Ottonen auf die Salier überging.

Als ein herausragendes Beispiel für die ottonische Herrschaftsarchitektur und mit seiner Einbindung in das weitere Umland und dessen Strukturierung als eigener Reichsbezirk steht Werla zugleich für die veränderte Rolle, die der Harz im politischen Konzept des 10. und 11. Jahrhunderts spielte.

Ergänzende Materialien finden Sie unter nachstehendem Open Data-Link: https://doi.org/10.11588/data/SZSS58

Studien zur spätbronzezeitlichen Chronologie im westlichen Mitteleuropa und in Westeuropa

Die Studien entstanden als Vorarbeit zu einer Untersuchung der bronzezeitlichen Flussfunde vom nördlichen Oberrhein. Ausgehend von der seit 1987 vom Autor vertretenen Spätbronzezeitchronologie, von der (auf die Schweiz und ihr engstes Umland begrenzten) Ha B-Chronologie der schweizerischen Forschung und von Dendrodaten auch für Bz D, wurden die Möglichkeiten der Stufengliederung, die Zeitansätze der Stufengrenzen und die überregionale Gültigkeit dieser Stufen und Stufengrenzen nochmals ausgelotet. Es geht nicht um eine systematische Umschreibung der Stufeninhalte, sondern um den prinzipiellen Nachweis, dass die an Rhein, Mosel und in der Schweiz greifbare engmaschige Stufenfolge in Stufentakten von meist 60 Jahren weiträumig auf die Urnenfelderkultur übertragbar ist, und im Weiteren auch der Chronologie der Atlantischen Bronzezeit als Maßstab dienen kann.

Die zivilen Vici in Pannonien

Die zivilen Vici zeigen in Bauformen und Siedlungsstrukturen in den Westprovinzen andere Charakteristika als die in den Ostprovinzen. Als Bindeglied musste Pannonien eine besondere Bedeutung zukommen. Hier findet man eher dörfliche Siedlungen mit starken vorrömischen Wurzeln neben den »traditionellen« kleinstädtischen Siedlungen.

Aufgrund der Ergebnisse der zahlreichen Ausgrabungen jüngerer Zeit beleuchtet diese Studie die Rolle der Zivilvici im wirtschaftlichen Leben der Provinz, die Charakteristika von Bauwesen und Siedlungsstruktur bzw. ihre gesellschaftliche Zusammensetzung. Hinsichtlich des Romanisierungsprozesses wurden auch das Weiterleben verschiedener vorrömischer Elemente in den Vici und die Veränderung vorrömischer Siedlungsstrukturen untersucht.

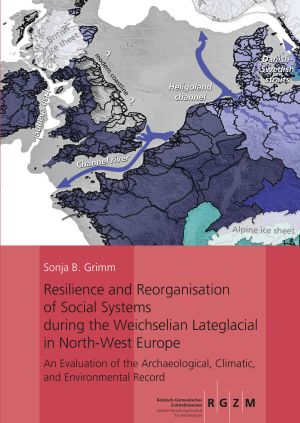

Resilience and Reorganisation of Social Systems during the Weichselian Lateglacial in North-West Europe: An Evaluation of the Archaeological, Climatic, and Environmental Record

Jäger- und Sammlergruppen mussten sich und ihre sozialen Systeme am Ende der Eiszeit im nordwestlichen Europa an abrupte Klimaumschwünge und tiefgreifende Umweltveränderungen anpassen. Dieser Anpassungsprozess wird hier im Detail rekonstruiert anhand von 25 archäologischen Fundplätzen und in Verbindung mit hochaufgelösten Klima- und Umweltarchiven. Durch die enge Verknüpfung können Klima-, Umwelt- und Kulturwandel in eine zeitliche Relation zueinander gesetzt werden, die erstmals für das Ende der Eiszeit fundierte Aussagen über Ursache und Wirkung zulassen. Es zeigt sich, dass die sozialen Systeme der Eiszeit zwar signifikante Klimaveränderungen meistern konnten, jedoch bei schnell wechselnden Umweltbedingungen an ihre Grenzen stießen.

Komplexe Systeme im diachronen Vergleich: Ausgewählte Aspekte der Entwicklung von drei süddeutschen Kleinräumen zwischen Früh- und Hochmittelalter

Gesellschaft und Umwelt sind komplexe Systeme, die auch im Früh- und Hochmittelalter einem dauernden Wandel unterworfen waren. Dieser Veränderungsprozess zeigt jedoch in verschiedenen zeitlichen Phasen und Regionen eine jeweils spezifische Dynamik. Die vorliegende Studie analysiert die Strukturentwicklung von drei süddeutschen Kleinräumen in Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben zwischen dem 6. und 13. Jahrhundert auf unterschiedlichen Ebenen. Ausgehend von archäologischen Quellen, schriftlichen Zeugnissen und Geoarchiven werden durch einen systematischen diachronen Vergleich individuelle Besonderheiten und überregionale Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Ein spezielles Augenmerk liegt dabei auf dem Wandel um das Jahr 1000 und den Ungarneinfällen als möglicher auslösender Faktor. Gerade um die Jahrtausendwende zeigt sich in den drei Mikrostudien allerdings eine besonders ausgeprägte Individualität. Als Ursachen dieser regionsspezifischen Sonderwege werden ökonomische Prozesse, ökologische Krisen sowie politisch-besitzrechtliche und soziale Umbrüche diskutiert.

Zu Band 1