Bücher

Die Werkstätten der arretinischen Reliefkeramik: Teil 2

Dem »Katalog der Punzenmotive in der arretinischen Reliefkeramik« (RGZM Kataloge Vor- und Früh geschichtlicher Altertümer 38, 1-2 [2004]) folgen nun diese beiden Bände über die Werkstätten, die von ca. 30 v.Chr. an in Arezzo und Umgebung Reliefkeramik produziert haben.

Im ersten Band werden insgesamt 22 Werkstätten analysiert, ergänzt durch ein Kapitel über den Töpfer Anteros, von dem wir noch nicht wissen, für welche Manufaktur er gearbeitet hat. Die Werkstätten sind völlig neu bearbeitet, und ihr Repertoire ist umfassender beschrieben. Hinzu kommen viele bis dato unbekannte Punzenmotive sowie gegenüber der bisherigen Forschung notwendige Neuzuweisungen, wodurch wir – obwohl das Material des Museums in Arezzo immer noch so spärlich veröffentlicht bleibt – von der Gattung ein deutlich klareres und genaueres Bild erhalten und das Repertoire der einzelnen Offizinen an Reichhaltigkeit gewinnt.

Der zweite Band enthält für jede Werkstatt in zeichnerischer Darstellung die Namensstempel und die bislang bekannten Profile, außerdem die wichtigsten Randmotive und die häufigsten vegetabilischen Ornamente, die für die korrekte und sichere Zuschreibung eine so entscheidende Rolle spielen. Ebenso sind – um die im ersten Band beschriebenen Figurenreihen besser nachvollziehen zu können – auch die bedeutungsvollen Zyklen anhand zahlreicher Bildkombinationen sowie bislang singulär überlieferte Zusammensetzungen figürlicher und ornamentaler Motive dargestellt.

Zu Band 1

Die Werkstätten der arretinischen Reliefkeramik: Teil 1

Dem »Katalog der Punzenmotive in der arretinischen Reliefkeramik« (RGZM Kataloge Vor- und Früh geschichtlicher Altertümer 38, 1-2 [2004]) folgen nun diese beiden Bände über die Werkstätten, die von ca. 30 v.Chr. an in Arezzo und Umgebung Reliefkeramik produziert haben.

Im ersten Band werden insgesamt 22 Werkstätten analysiert, ergänzt durch ein Kapitel über den Töpfer Anteros, von dem wir noch nicht wissen, für welche Manufaktur er gearbeitet hat. Die Werkstätten sind völlig neu bearbeitet, und ihr Repertoire ist umfassender beschrieben. Hinzu kommen viele bis dato unbekannte Punzenmotive sowie gegenüber der bisherigen Forschung notwendige Neuzuweisungen, wodurch wir – obwohl das Material des Museums in Arezzo immer noch so spärlich veröffentlicht bleibt – von der Gattung ein deutlich klareres und genaueres Bild erhalten und das Repertoire der einzelnen Offizinen an Reichhaltigkeit gewinnt.

Der zweite Band enthält für jede Werkstatt in zeichnerischer Darstellung die Namensstempel und die bislang bekannten Profile, außerdem die wichtigsten Randmotive und die häufigsten vegetabilischen Ornamente, die für die korrekte und sichere Zuschreibung eine so entscheidende Rolle spielen. Ebenso sind – um die im ersten Band beschriebenen Figurenreihen besser nachvollziehen zu können – auch die bedeutungsvollen Zyklen anhand zahlreicher Bildkombinationen sowie bislang singulär überlieferte Zusammensetzungen figürlicher und ornamentaler Motive dargestellt.

Zu Band 2

Komplexe Systeme im diachronen Vergleich: Ausgewählte Aspekte der Entwicklung von drei süddeutschen Kleinräumen zwischen Früh- und Hochmittelalter

Gesellschaft und Umwelt sind komplexe Systeme, die auch im Früh- und Hochmittelalter einem dauernden Wandel unterworfen waren. Dieser Veränderungsprozess zeigt jedoch in verschiedenen zeitlichen Phasen und Regionen eine jeweils spezifische Dynamik. Die vorliegende Studie analysiert die Strukturentwicklung von drei süddeutschen Kleinräumen in Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben zwischen dem 6. und 13. Jahrhundert auf unterschiedlichen Ebenen. Ausgehend von archäologischen Quellen, schriftlichen Zeugnissen und Geoarchiven werden durch einen systematischen diachronen Vergleich individuelle Besonderheiten und überregionale Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Ein spezielles Augenmerk liegt dabei auf dem Wandel um das Jahr 1000 und den Ungarneinfällen als möglicher auslösender Faktor. Gerade um die Jahrtausendwende zeigt sich in den drei Mikrostudien allerdings eine besonders ausgeprägte Individualität. Als Ursachen dieser regionsspezifischen Sonderwege werden ökonomische Prozesse, ökologische Krisen sowie politisch-besitzrechtliche und soziale Umbrüche diskutiert.

Zu Band 1

Komplexe Systeme im diachronen Vergleich: Ausgewählte Aspekte der Entwicklung von drei süddeutschen Kleinräumen zwischen Früh- und Hochmittelalter

Gesellschaft und Umwelt sind komplexe Systeme in dauerndem Wandel. Diese Studie analysiert die Strukturentwicklung von drei süddeutschen Kleinräumen zwischen dem 6. und 13. Jahrhundert. Ausgehend von archäologischen, schriftlichen und geowissenschaftlichen Quellen werden durch einen systematischen diachronen Vergleich individuelle Besonderheiten und überregionale Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Ein spezielles Augenmerk liegt auf dem Wandel um das Jahr 1000. In dieser Zeit zeigt sich in den drei Mikrostudien eine besonders ausgeprägte Individualität. Als Ursachen dieser regionalen Sonderwege werden ökonomische, ökologische soziale und politische Prozesse diskutiert.

Zu Band 2

Die römische Besiedlung im Umland der antiken Tuffbergwerke am Laacher See-Vulkan

Am Rhein nördlich der Mosel trafen Caesars Truppen auf eine mit Gutshöfen besiedelte, fruchtbare Beckenlandschaft und einen florierenden Mühlsteinhandel. Die germanische Okkupations- und Urbanisierungspolitik des Kaisers Augustus bedeutete u.a. den Beginn der Steinbauweise in Deutschland. Vor allem die Tuffvorkommen um den Laacher See-Vulkan traten ab diesem Zeitpunkt in den Fokus der römischen Bau-meister. Bereits in früheströmischer Zeit entstand hier eine antike Industrielandschaft, für deren Entwicklung die Voraussetzungen – qualitative, vulkanische Gesteine und der nur 5 km weit entfernte Rheinhafen von Andernach – besonders günstig waren.

In diesem Buch werden mehr als 200 römische Siedlungsfundstellen und die gut 450 Jahre andauernde Entwicklung der Gesellschaft in diesem Teil von Obergermanien behandelt. Die Einführung der Tuffsteinindustrie und die Stationierung römischer Truppenverbände ließen rasch eine wohlhabende, provinzialrömische Mischkultur entstehen. Selbst nach gravierenden Zerstörungen im 3. Jahrhundert entwickelte sich im fortgeschrittenen 4. Jahrhundert erneut eine prosperierende Gesellschaft bis in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts, unter zunehmender Zuwanderung von Germanen. Bereits bekannte herausragende Funde, wie das Nickenicher Nischengrabmal oder die Krufter Säule, werden im Gesamtkontext betrachtet. Neu vorgelegt wird archäologisches Fundmaterial aus dem 1.-5. Jahrhundert, vor allem aus Gräbern der frühen Kaiserzeit und der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts. Über 20 Wasserleitungsfunde, meist in Qanatbauweise, sowie eine mutmaßlich zivile Bergmannssiedlung beleuchten Besonderheiten der ländlichen Besiedlung im Umland der römischen Tuffbergwerke.

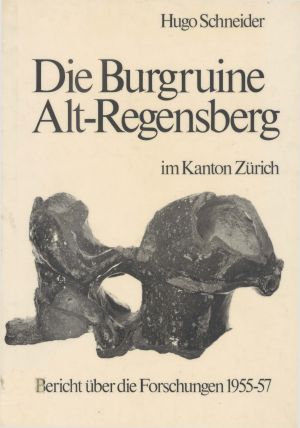

Die Burgruine Alt-Regensberg im Kanton Zurich: Bericht über die Forschungen 1955-57

Die Ausgrabung und Sanierung der in der Nähe der Stadt Zürich gelegenen Burgruine «Altburg», Stammsitz der Freiherren von Regensberg, erfolgte im Auftrag des Kantonalen Hochbauamtes Zürich und in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Landesmuseum. Sie bot die Gelegenheit, eine historisch bedeutende frühe Burganlage exemplarisch zu erforschen und zu dokumentieren. Die Burg selbst liegt auf einem Moränenhügel, der im ausgehenden 11. Jh. von den Regensbergern befestigt worden war und um 1200 unter den Regensbergern wie auch im 14. Jh. unter den Herren von Landenberg einen Ausbau erlebte. Ein zeitgemässer Umbau um 1460 durch Rudolf Mötteli stiess auf den Widerstand der Stadt Zürich, welche die Anlage schliesslich übernahm und zerfallen liess.

Die Publikation verbindet Besitzer- und Baugeschichte und widmet insbesondere den Freiherren von Regensberg breiten Platz, gefolgt von einer detailreichen Präsentation der Grabungsbefunde. Einzeln vorgestellt werden die vier Hauptetappen vom hohen bis ins ausgehende Mittelalter sowie – mit einem bebilderten Katalog – die mehrere Hundert Objekte umfassenden Funde, aufgegliedert nach Ofenkeramik, Topf- und Geschirrkeramik, Eisen, Münzen, Buntmetall und Knochen.

Katalog der Punzenmotive in der arretinischen Reliefkeramik: Teil 2

Der Katalog erschließt umfassend die Punzenmotive der seit etwa 30 v.u.Z in Arezzo und Umgebung produzierten Reliefkeramik.

Zu Band 1

Katalog der Punzenmotive in der arretinischen Reliefkeramik: Teil 1

Der Katalog erschließt umfassend die Punzenmotive der seit etwa 30 v.u.Z in Arezzo und Umgebung produzierten Reliefkeramik.

Zu Band 2

Ein Komplex von Formschüsseln für Megarische Becher: Die »Mainzer Werkstatt«

Als "Mainzer Werkstatt" wird eine Gruppe von 114 Gussformen oder -fragmenten für die Herstellung von hellenistischen Schalen mit Reliefs bezeichnet, die Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre in verschiedene Sammlungen gelangten. Der mit 76 Stücken größte Teil befindet sich in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums und wird hier vorgelegt. Produziert wurden die Gefäße wohl Ende des 2./Anfang des 1. Jahrhunderts v.Chr. in Westkleinasien.

Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im Römisch-Germanischen Zentralmuseum: Die Schnallen ohne Beschläg, mit Laschenbeschläg und mit festem Beschläg des 5. bis 7. Jahrhunderts

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz besitzt derzeit 363 byzantinische Gürtelschnallen und -beschläge des 7. bis frühen 11. Jahrhunderts. Sie stammen überwiegend aus dem Zentrum des Byzantinischen Reiches, in dem es kaum Gräberfelder mit Grabbeigaben und deshalb nur wenige Funde gibt. Daher schließen diese Schnallen eine große Lücke in unserer Kenntnis über dieses Kleidungszubehör – obwohl es sich ausnahmslos um Einzelstücke ohne Fundzusammenhang handelt.

Auch in Teil 2 des Kataloges werden Merkmale, Zeitstellung sowie Verbreitungsgebiete der verschiedenen Schnallentypen aufgezeigt, und eine Chronologietabelle erleichtert dem Leser die Datierung von Neufunden. Die Auswertung geht u.a. auf Fragen der Handwerks-, Handels- und Trachtgeschichte ein, sucht aber auch nach den einstigen Besitzern. Dies waren überwiegend Männer, die Schnallen nicht nur zum Verschluss ihres Leibgurtes benutzten, sondern zugleich auch als Abzeichen ihres Ranges, der an Metall und Dekor ablesbar war. Erstmals fanden sich darüber hinaus Indizien dafür, dass Frauen spätestens im 9. Jahrhundert begonnen haben, Gürtelschnallen auf geschlechtsspezifische Weise zu tragen.

In einem eigenen Beitrag schildert die Restauratorin M. Fecht ihre Untersuchungsergebnisse zur Herstellungstechnik und zur – meist verloren gegangenen – Farbigkeit byzantinischer Gürtelschnallen des 8. Jahrhunderts.

Als Ergänzung zu Teil 1 wurde außerdem in diesen Band ein Katalog von 33 nachträglich erworbenen Fundstücken aufgenommen.

Zu Band 1

Byzantinische Gürtelschnallen und Gürtelbeschläge im Römisch-Germanischen Zentralmuseum: Die Schnallen ohne Beschläg, mit Laschenbeschläg und mit festem Beschläg des 5. bis 7. Jahrhunderts

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum besitzt eine der weltweit größten Sammlungen byzantinischer Gürtelschnallen, die überwiegend aus dem Zentrum des Byzantinischen Reiches stammen. Selbst als Einzelstücke ohne Fundzusammenhang vermitteln sie wichtige Erkenntnisse über Form und Dekor dieses Kleidungszubehörs, das mehrheitlich von Männern – insbesondere von Soldaten – an ihrem Leibgurt getragen worden ist. Als deren Abzeichen lassen sie noch heute auf den Rang bzw. die soziale Stellung ihres Trägers schließen und etwas von dessen geistiger Vorstellungswelt erahnen.

Teil 1 des Kataloges, der 2002 erstmals erschienen ist und in dieser Neuauflage leicht korrigiert wurde, stellt 224 typische Gürtelschnallen des 5. bis 7. Jahrhunderts in ihrer Formenvielfalt und einstigen Verbreitung vor. Zudem erleichtert die Chronologietabelle am Schluss des Bandes eine rasche Bestimmung und Datierung von Neufunden. Der Leser besitzt zugleich einen Leitfaden, um typisch byzantinische Gürtelschnallen von zeitgenössischen Varianten aus Werkstätten in den Nachbarländern des Reiches unterscheiden zu können.

Die zweite Auflage ist eine überarbeitete Version, die um 33 neu erworbene Stücke ergänzt wurde.

Zu Band 2

Quasi Liber et Pictura: Die Tierknochenfunde aus dem Gräberfeld an der Wiener Csokorgasse – eine anthrozoologische Studie zu den awarischen Bestattungssitten

Tierknochen in awarischen Gräberfeldern werden häufig als Speisebeigaben für die Toten oder unspezifisch als „Opfer“ gedeutet. Aber warum wählten die Awaren ganz bestimmte Tiere und Tierteile aus, um sie ihren Toten in das Grab zu legen?

Henriette Baron legt die Tierknochenfunde aus dem awarischen Gräberfeld an der Wiener Csokorgasse vor, analysiert die Beigabepraxis und gibt einen detaillierten Überblick zu awarischen Tierresten des 7. und 8. Jahrhunderts – mit dem Ziel, neue Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was die Menschen eigentlich in den Tieren sahen. Dabei wird klar: Die Interpretation als Speisebeigaben greift bisweilen zu kurz; die ausgewählten Tiere und Tierteile trugen tiefere Bedeutungen. Zudem zeichnet sich über wenige Generationen ein Wandel der Beigabensitte ab, der sich mit grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen in Zusammenhang bringen lässt.

Wenn man genau hinguckt, sind Tiere „wie ein Buch und ein Gemälde“ – „quasi liber et pictura“ – ein Spiegel unseres Seins, wie Alain de Lille es im 12. Jahrhundert schrieb.

Die eisenzeitlichen Grabhügel von Vergina: Die Ausgrabungen von Photis Petsas 1960-1961

Das Dorf Vergina steht auf der antiken Nekropole von Aigai, der ersten Hauptstadt des makedonischen Reiches. Mit über 300 im Gelände noch sichtbaren Grabhügeln reicht sie von der frühen Eisenzeit (um 1000 v. Chr.) bis in hellenistische Zeit (2. Jh. v. Chr.).

In diesem Band sind erstmals die Befunde und Funde der Rettungsgrabungen unter der Leitung von Ph. Petsas im Zuge des Straßenbaus 1960-1961 vorgelegt. Zusammen mit den Ergebnissen der systematischen Ausgrabungen von M. Andronikos steht ein repräsentatives Material zur Verfügung, um Chronologie, Chorologie und Organisation der Nekropole zu untersuchen und Aussagen über die makedonische Gesellschaft der frühen Eisenzeit zu ermöglichen.

ICON: Art and Meaning in Aegean Seal Images

Das ICON-Buch offenbart uns das Leben der frühägäischen Völker, so wie es durch die Hände ihrer Künstler verewigt wurde. ICON präsentiert die Bilder, die auf Siegeln eingraviert oder ziseliert wurden und beleuchtet ihre Bedeutung trotz des Fehlens begleitender entzifferter Texte. Während ihrer langen Blütezeit, boten die Siegel die ausführlichsten Darstellungen des Lebens, das die Bevölkerung des minoischen Kreta und mykenischen Griechenland geführt und imaginiert hat.

Mit seinen 1800 Abbildungen bietet ICON die erste umfassende ikonografische Analyse ägäischer Siegelbilder. ICON beschreibt und interpretiert die Bilder anhand eines durchdachten Vokabulars, das ihre künstlerischen Innovationen anerkennt und die Details ihrer anspruchsvollen, nuancierten und polyvalenten Ikonographie würdigt.

Die Kirche der Wüstung Baumkirchen (Laubach-Freienseen, Landkreis Gießen): Befunde und Funde der Grabungen 2004–2006

Im Zuge eines Forschungsprojektes zu mittelalterlichen Be- und Entsiedlungsvorgängen im Vorderen Vogelsberg wurden von 2004 bis 2006 Ausgrabungen an der Wüstungskirche des im Spätmittelalter aufgelassenen Dorfes Baumkirchen bei Laubach-Freienseen (Landkreis Gießen) in Hessen vorgenommen. Das vorliegende Beiheft behandelt Funde und Befunde aus dem Bereich des Kirchenareals. Bei der Kirche handelt es sich um einen aus Stein errichteten Saalbau, in dessen ummauertem Kirchhof u. a. auch Strukturen von Gebäuden erfasst wurden, die man den zugehörigen Funden zufolge profan genutzt hatte. Die Nutzung des Kirchenareals endete wohl mit dem Wüstfallen des Ortes Baumkirchen.

Eine Siedlungskammer der Ältesten Linearbandkeramik im Nördlinger Ries – Die Sammlung Krippner

Das Nördlinger Ries weist bereits am Beginn der Jungsteinzeit um 5400 v.Chr. mit 16 nachgewiesenen Fundplätzen eine dichte Besiedlung auf. Zudem liegt dort mit dem Fundplatz Enkingen einer der ältesten Plätze der Linearbandkeramik außerhalb ihres Ursprungsgebietes in Transdanubien. Im vorliegenden Buch werden die von Franz Krippner, einem passionierten Hobbyarchäologen, entdeckten Fundstellen ausführlich vorgestellt, ihre Funde wissenschaftlich ausgewertet, die sozialen und ökonomischen Netzwerke untersucht und ein Besiedlungsmodell erstellt. Anschließend wird der Übergang zur nachfolgenden Stufe Flomborn analysiert, bevor das Buch mit einem Ausblick auf die Besiedlung Mitteleuropas am Beginn der Jungsteinzeit schließt.

Zugehörige Forschungsdaten: https://doi.org/10.11588/data/FD7DTS

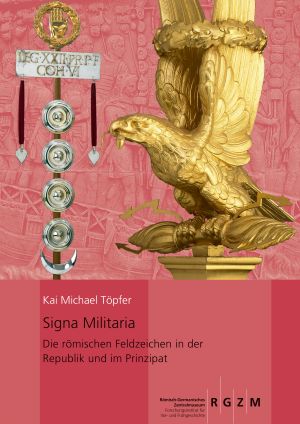

Signa Militaria: Die römischen Feldzeichen in der Republik und im Prinzipat

Die römische Armee verfügte über ein komplexes Signalwesen, das akustische und optische Hilfsmittel – Blasinstrument und Feldzeichen – für eine schnelle Übermittlung von Befehlen nutzte. Die hierbei verwendeten Standarten, die signa militaria, waren aber keine reinen Gebrauchsgegenstände, sie waren gleichzeitig bedeutende Sinnbilder der römischen Heeresmacht und wichtige Identifikationssymbole für die unter ihnen zusammengefassten Soldaten. Den Verlust eines solchen Feldzeichens empfanden nicht nur die Soldaten, sondern alle Römer als immense Schande.

In dem vorliegenden Band werden die Standarten des römischen Heeres auf Grundlage einer umfangreichen und reich bebilderten Materialsammlung, die neben zahlreichen antiken Darstellungen auch Inschriften und Fragmente originaler Feldzeichen umfasst, intensiv untersucht. Im Zentrum stehen dabei Fragen nach ihrem Aussehen, ihrer Verwendung sowie ihrem religiösen Status. Darüber hinaus werden die Standartenwiedergaben in der römischen Kunst auf ihre Detailtreue und ihre semantische Bedeutung hin befragt. Auf diese Weise entsteht ein vielschichtiges Gesamtbild der römischen Feldzeichen, die nicht nur in den Augen der Soldaten mehr als simple Orientierungshilfen auf dem Schlachtfeld waren.

Antikensammlung. Dokumentation der Verluste, Band V. 2: Glas, Fayence, Silber, Bernstein und Gagat, Holz, Leder, Textilien mit Nachträgen zu Elfenbein und Knochen, Nachträge zu Goldschmuck, Nachträge zu Gemmen und Kameen

Die Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin hat in Folge des 2. Weltkrieges große Verluste erlitten. Der Band führt die Verluste bei Objekten aus Glas, Fayence, Silber, Bernstein und Gagat sowie aus organischen Materialien auf. Außerdem enthält er Nachträge zu den bereits in Band V.1 aufgelisteten Goldobjekten, Gemmen und Knochenarbeiten. Dabei werden zu den Objekten alle verfügbaren Basisinformationen und Bilder publiziert, um ggf. eine Identifikation zu ermöglichen. Insbesondere die hochberühmte Glassammlung, von der heute mehr als 50 % fehlt, wird so wieder sichtbar.

Goldschmuck der Römerzeit im Römisch Germanischen Zentralmuseum

Die Sammlung römischen Goldschmucks des RGZM wird in diesem Katalog vorgelegt. Eine allgemeine Einleitung beschreibt die Entwicklung römischen Schmucks vom 1. bis frühen 3. Jahrhundert n.Chr. Herstellungstechniken sowie die soziale Stellung der Goldschmiede werden behandelt. Im Katalog finden sich schließlich die Sammlungsobjekte aufgeteilt in die Gruppen Halsschmuck, Armschmuck, Schmuckstücke unsicherer Bestimmung und Fragmente, Ohrringe und Ohranhänger, Fingerringe sowie Moderne Schmuckstücke mit antiken Gemmen.

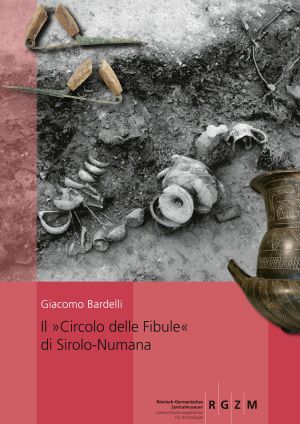

Il »Circolo delle Fibule« di Sirolo-Numana

Der »Circolo delle Fibule« von Sirolo-Numana (Prov. Ancona) zählt zu den wichtigsten Funden in den vorrömischen Marken und zeichnet sich durch die enorme Anzahl von Fibeln, die in den neun Gräbern gefunden wurden – mehr als 1200 Exemplare verschiedener Typen und Materialien. Dieser 1970 entdeckte Schlüsselkontext der Archäologie des Picenums ist nun erstmals Gegenstand einer spezifischen Studie, die die Vielfalt der Funde und die komplexen Bestattungssitten illustriert. Die Untersuchung der Grabbeigaben offenbart die sozialen Strukturierungsprozesse, die in Numana zwischen dem Ende des 7. und dem Beginn des 5. Jahrhunderts v.Chr. stattfanden, im Spannungsfeld zwischen einem starken Konservatismus und den ersten internationalen Kontakten.

Die Grafen von Kyburg: Kyburger-Tagung 1980 in Winterthur

Anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums der Ersterwähnung von Winterthur von 1180 veranstaltete der Historische Verein Winterthur eine durch eine kleine Ausstellung ergänzte Tagung zu den Grafen von Kyburg, den Gründern Winterthurs. Ziel war es, die lokale mit der überregionalen Geschichte zu verknüpfen und die Grafendynastie auf dem aktuellen Stand des historischen Wissens in einem grösseren Zusammenhang zu würdigen. Entsprechend breit ist die Publikation konzipiert.

Ein erster Teil widmet sich der Familien- und der Herrschaftsgeschichte, fragt nach den Dillinger Wurzeln in Schwaben und in der Schweiz (Heinz Bühler und Adolf Layer) und erforscht kritisch die Machtausübung des Grafengeschlechts (Roger Sablonier). Ein zweiter Abschnitt untersucht die kirchlichen Stiftungen (Alfred Häberle), den Burgenbau (Werner Meyer) und die Stadtgründungen (Karl Keller) der Grafen. Ein dritter und abschliessender Bereich ist dem «Stadtrecht» von Winterthur von 1180 (Ferdinand Elsener), den Münzen (Dietrich Schwarz) und der Heraldik (Hans Kläui) gewidmet. Ein Grabungsbericht zur Mörsburg (Jakob Obrecht), einer der gräflichen Residenzen in der Nähe von Winterthur, rundet den Sammelband ab.

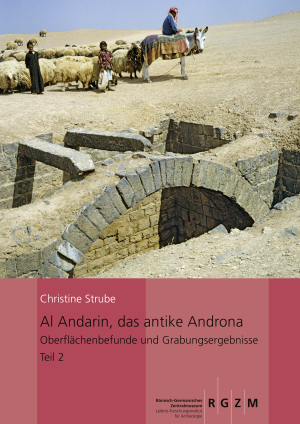

Al Andarin, das antike Androna: Oberflächenbefunde und Grabungsergebnisse: die Umfassungsmauer und das Kastron, Teil 2

Al Andarin, das antike Androna, überdeckt mit seinen zwei Umfassungsmauern, zehn Kirchen, einem öffentlichen Bad und einem großen Militärbau (Kastron) ein Areal von 155 ha und ist damit einer der größten Ruinenorte der wasserarmen Steppengebiete Zentralsyriens. Als erste von ca. 300 Siedlungen dieser Gebiete wurde Androna 1997-2007 durch Grabungen und Surveys erforscht.

Die vorliegenden Ergebnisse zu den Oberflächenbefunden, zum Kastron (559 n. Chr.) und zu den Mauerringen machen nicht nur die Geschichte Andronas im 5.-7. Jahrhundert n. Chr. greifbar, sie zeichnen darüber hinaus ein überaus lebendiges Bild von der Beziehung zwischen Land und Stadt in spätantik-frühbyzantinischer Zeit.

Al Andarin, das antike Androna: Oberflächenbefunde und Grabungsergebnisse: die Umfassungsmauer und das Kastron, Teil 1

Al Andarin, das antike Androna, überdeckt mit seinen zwei Umfassungsmauern, zehn Kirchen, einem öffentlichen Bad und einem großen Militärbau (Kastron) ein Areal von 155 ha und ist damit einer der größten Ruinenorte der wasserarmen Steppengebiete Zentralsyriens. Als erste von ca. 300 Siedlungen dieser Gebiete wurde Androna 1997-2007 durch Grabungen und Surveys erforscht.

Die vorliegenden Ergebnisse zu den Oberflächenbefunden, zum Kastron (559 n. Chr.) und zu den Mauerringen machen nicht nur die Geschichte Andronas im 5.-7. Jahrhundert n. Chr. greifbar, sie zeichnen darüber hinaus ein überaus lebendiges Bild von der Beziehung zwischen Land und Stadt in spätantik-frühbyzantinischer Zeit.

Herd und Ofen im Mittelalter: Untersuchungen zur Kulturgeschichte am archaologischen Material vomehmlich der Nordwestschweiz (9.-14. Jahrhundert)

Gerade die kleinen, wenig spektakulären Belege menschlicher Tätigkeit ermöglichen uns Einblicke in das tägliche Leben längst vergangener Zeiten, Einblicke, die uns schriftliche Quellen oder Kunstwerke der betreffenden Epochen meist nicht gewähren. In diesem Buch ist eine der wichtigsten und umfangreichsten Fundgattungen, die Keramik, die Hauptquelle beim Versuch, die Geschichte von Herd und Ofen nachzuzeichnen. Der Autor hat das meist unpublizierte Fundmaterial von gegen hundert Grabungen in Burgen und anderen Siedlungen des Mittelalters aufgenommen und ausgewertet und kann aufgrund dieser Funde und Befunde die Entwicklung von Koch- und Heizfeuerstelle rekonstruieren.